«Про что» я пытаюсь писать, когда пишу вроде как «про кино»

Однажды написалось у меня несколько текстов про то, про что до того вел лишь досужие разговоры. До того тексты были либо «про философию», либо «про науку», либо, «за деньги», всяческая «аналитика»… а тут, бац, и «про кино».

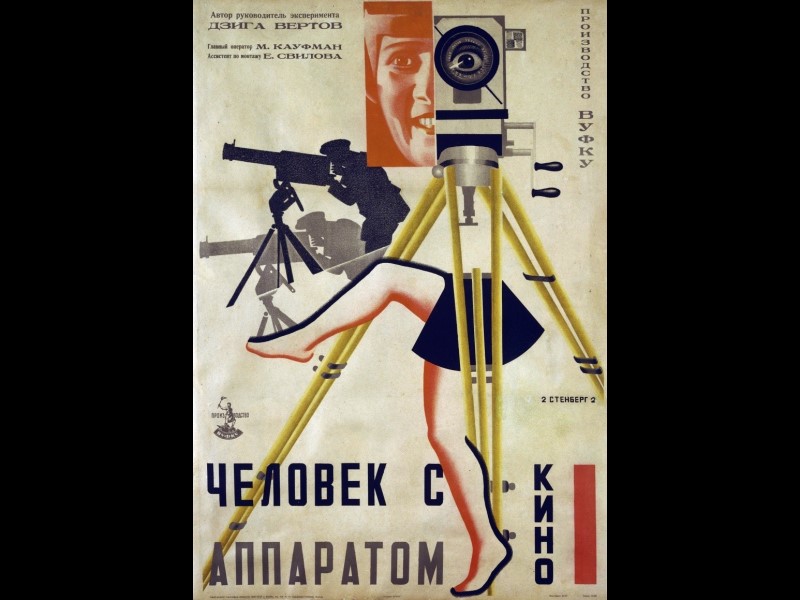

Кино, как не раз думалось и до того, — за последние 125 лет стало для очень и очень многих самым ближайшим поводом “подумать” и про мир, и про себя. Поводом — т.е. и прямой причиной, и общественно-одобряемой приманкой/ принуждением, и доступной для большинства помощью в следовании по некоему новому маршруту мысли/ общения/ жизни.

Кино — оказалось всем доступным средством в попытке выхода за пределы себя. И для “авторов”, и для “зрителей”. А что может быть ценнее для нас, для узников собственного сознания и собственной судьбы?

Причем кино оказалось штукой, полезной не только для “наивных”, но и для “искушенных”. Фильм — нечто, что самым элементарным образом дарит иллюзию преодоления и машинерии общих (в т.ч. “философских”) слов, и фантомов логических/каузальных построений — т.е. того, чем всякий “думающий человек” сыт по самое горло и в чужом исполнении, и в своем.

Фильм — всегда больше, чем его автор(ы) и его зрители. Если у человека есть “жгущий изнутри опыт встречи с другим”, “травма столкновения с миром” etc., то прямоугольник экрана дарит надежду передать прожитое, даже если Бог не дал соразмерную меру таланта (само)выражения.

Любая безъязыкая душа может взять за руку другую душу, вывести её на берег моря, указать рукой на заходящее солнце, встать рядом… и всё — зрячий да увидит…

(Другой вопрос, что без таланта/гениальности сказываемое в таком жесте, если и пробьется в темницу другой души, то только по воле судьбы/случая и/или по воле таланта/гениальности зрителя… но это другой вопрос.)

То, что я пытаюсь проговаривать “по поводу” того или иного фильма – это принципиально не “рецензии”, не “философские разборы”, не поиски “скрытых смыслов” и, тем более, не “искусствоведческие экскурсы”.

Текстом “по поводу кино” я тоже просто пытаюсь взять кого-то за руку (“кого-то” = себя, слепнущего в обыденности), вручить самодельную подзорную трубу (даже если по большей части вместо неё получается аутичная зеркальная шутиха — калейдоскоп) и словами пытаюсь промычать в какую сторону смотреть, чтобы увидеть то, что мне померещилось (“там” и “в себе”), когда я смотрел в прямоугольник экрана…

Получающиеся тексты — это такие, всегда впрочем в конечном итоге неудачные, упражнения по остановке всегда и везде жужжащей в человеке “машинке интеллекта” — всегда всё заранее “объясняющей”, “типизирующей”, припоминающей “схожие примеры”, распознающей “используемые художественные/ психологические приемы” и т.д. и т.д.

То, что я пытаюсь сделать с прожитым во время просмотра фильма, если пишу текст, — это пытаюсь зафиксировать словами (какими уж есть) “новую” перспективу взгляда из/на человека, или “старую”, но такую, которая завалена сейчашным житием-бытием. Естественно — “новая” и “старая” она лишь для меня-смотревшего…

А еще эти тексты — это попытка нащупать другого-себя — кому это я говорю: кто такой я сам, который вот это вот видел, потом записал, прочел и оказалось, что в высказывании сказал уже другое… Когда же случается прочесть собой же написанное через несколько месяцев — то иногда переживается въяве то, что переживалось (или думается, что именно это переживалось); а иногда приходит удивление — в каком же я был состоянии, что увидел вот это, хотя сейчас вижу другое; не менее же часто приходит понимание, что все написанное лишь игра в персонажа, в которой лишь минимальная часть хоть сколь-нибудь правдива…

А еще тот другой, “для кого тексты” — это тот случайный некто, кто натыкается на них в интернете и что-то такое получает в себе в итоге, хочется надеется, не бесполезное…

И еще из “принципов”, которые я иногда вспоминал, когда писал, ведомый кино как поводом:

• Писать только про те фильмы, которые стоит смотреть. Жизнь слишком важная штука, чтобы тратить её на пустое. Современность подарила нам возможность увидеть почти любой фильм здесь и сейчас — будем пользоваться этой возможностью правильно…

В т.ч. поэтому выстраивать текст, исходя из того, что вот ты видел фильм, а читатель нет и у него скорее всего не будет возможности это сделать — уже не верно.

• Соответственно, “пересказ сюжета” как средство замены просмотра собственными глазами или как способ подтвердить то, что ты утверждаешь своим текстом — зло.

Фильм при просмотре должен проживаться как судьба — как то, что кадр за кадром возникает для нас в жгучих лучах нашего желания, страха, неприятия, надежды; в оглушенности горем или восторгом свершающегося — в всегда открытой возможности остаться обреченно неисправимым или перемениться чудом спасения.

• Текст, имевший фильм как повод, становится максимально осмысленным лишь для того, кто уже видел фильм.

Хотя, наверное, если случается его прочесть тому, кто не видел — то так он тоже может быть “полезен”. В своем неясном мареве указания “там” и обреченно косноязычном проговоре “что” прожитого фильмом, он может сыграть в игру пифий, которые туманностью своих предсказаний судьбы обостряли взор к проживанию жизни как вселенскому театральному действу — когда сказанное ими прояснялось окончательно только уже после финальной песни хора.

• Отсылка к “художественному контексту”, “замыслу автора”, биографиям и т.п. — лишнее почти всегда. Включил фильм — внимай то, что видишь. Всё что было до, во время и после его создания — важно, если сам учишься снимать фильм. Если же ты смотришь фильм в режиме “зритель”, то любые “сведенья про фильм”, загрузят в тебя очередной объяснительный конструкт — “почему” на экране нечто происходит, раздавив проживание “что” происходит и занавесив то “там” (тот новый горизонт или ту дыру, которая в тебе), проживание события “не тутошности” которого, мог подарить фильм.

Проговорение увиденного “что” и указание на выводящее из повседневного полусна “там” — чаще всего породит у читающего такой “текст про фильм” возмущение — он, отталкиваясь от твоего косноязычия, в своем косноязычии попытается сказать, что он увидел совсем другое “что”… — и это хорошо — это дает шанс открыть глаза на новое.

Если же “текст про фильм” глубокомысленно дарит “объяснение”, то другой в ответ предъявит свое “объяснение” и пошло поехало — машинка “естественного интеллекта” завелась и покатилась, оставив своего пассажира спать дальше…

• Может быть потом будет полезно добавить в топку себя еще художественного, исторического, психологического, концептуального контекста и увидеть в фильме при повторном просмотре то, что не разглядел будучи таким, каков ты-“зритель” есть сейчас, но пока проживаемый фильм хорош именно тем, что проясняет то, что уже навалено в тебе и дает шанс разглядеть другое тебе, а не сгладить все очередным фильтром “объяснений” и “аналогий”…

…

…

“Принципы” и претензии таковы. Что получается — мне сказать сложно.

Часть текстов были написаны год-полтора назад, часть — несколько месяцев. В начале писал почти вслепую, потом стал пытаться вывернуть на проговоренную выше дорожку. Может и зря. В любом случае — пока то, что написалось — мне временами кажется важным.

(Ведь, кроме всего “сложного”, о чем заявлено выше, есть от этих текстов и совсем простая и банальная польза: их написание — это прекрасная [паллиативная?] терапия “от болезней жизни” и дырявый, но иногда действующий, инструмент для улавливания душ, похожих в своем узоре друг на друга.)

(28.12.2019, 15.05.2020)