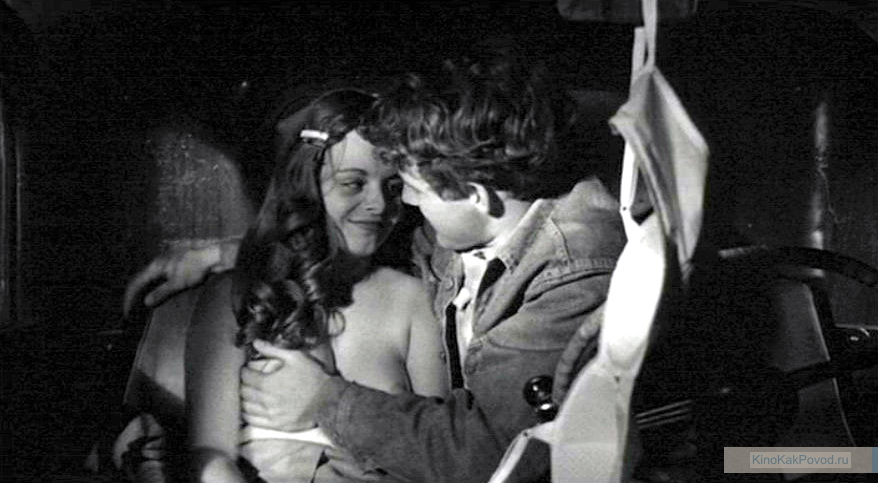

Фильм собрал больше бюджета в 22 раза, приманив зрителей песенками из детства-молодости и сценами с обнаженными молодыми телами. Но чувственности и страсти в фильме нет, фильм ведь нравоучителен. Т.е. он учителен, а вот какие именно нравы он должен проповедовать, автор уже не знал. И не мог знать, ведь сам он заблудился; он так и остался подростком-переростком, хотя кино прощает и не такое, вырастая выше своих авторов. Зритель легко наполнит фильм и чувством и выйдет наполненный сладко-манящим обещанием близости смысла, что ощущал все два часа киносеанса: кажется, еще чуть-чуть и всё поймешь. Это «чуть-чуть» многого стоит. Хотя что кто понял — спроси и в ответ услышишь только фразы из учебников. Но это тоже хорошо.

Также хорошо как то, что через «Последний киносеанс» Питера Богдановича 1971 года можно смотреть в “современность”. Он снят, когда мир уже бодро крутился в том, чем мы до сих пор живем. Авторы пытались рефлексировать о своем времени, выискивая его отблески в его черно-белом начале — в первых годах после самой большой войны человечества; во времени, когда человечество впервые входило в мир массового потребления всего; когда старые рецепты жизни растворялись один за другим, люди же всё несли и несли в себе то, что было ими нажито тысячелетиями… также как и сейчас мы пытаемся это делать, но уже по-другому — мы снова стали уверенны, что мы стали другими, опять не зная какими.

Чем спасается мир?

Вот приходят в него новые люди. Бывшие дети. Когда они дети — их ведут. Они верят. Верят взрослым. Они не расколоты. Их ночные желания не стоят поперек дневной жизни…

Потом они подростки. Они уже должны вписаться в социальные роли. Сами же они — сами без усилий над собой — все дальше и дальше от того, что от них требуют, чтобы они изображали.

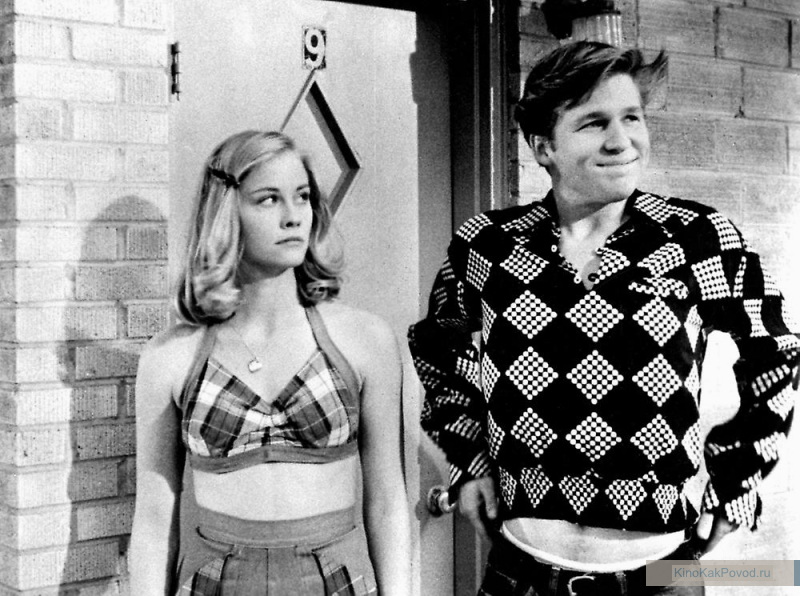

Кто-то быстро соглашается на первую из попавшихся шкурок для своего маленького Я и дальше прикрывает разрыв себя с той ролью, которую на себя натянул, виной других:

«…это не я начала торговать своим свеженьким телом по шаблону жизни своей матери, все больше проваливаясь в пустоту вещей, в которые почему-то превращаются все вокруг… да, я использую окружающих именно как вещи для своей пользы — но не я в этом виновата, а эти самые люди-вещи, которые думают только о себе, а не обо мне; и, вообще, все они — полные ничто, лишь я что-то стою, ведь я так страдаю…».

Эта игра в виновность других/обстоятельств разыгрывается вне зависимости от того, что ты из себя представляешь снаружи — первая ли ты красавица, или среднесписочная дурочка…

И требования к соответствию своим ролям лишь в малой степени выдвигается “взрослыми”, куда как больше этих требований от членов твоей же стаи. «Будь как все!» — во все времена этот кличь ломал и перемалывал одного за другим почти каждого нового человека. И перемалывал прежде и вначале всего жерновами, которые вешал на себя сам этот новый человек.

Делать как все, думать о чем все, желать как все. Счастливым себя называть, когда собираешь именно те фишки, которые собирают все. Называть счастливым. И даже большую часть дня думать о себе так. Притворяться до последнего. И лишь изредка срываться…

Это если удается собрать часть фишек. А если нет — то тоже есть утешение — менять свою пустую жизнь на каждую следующую нехватку — на анестезирующий мираж “неудачи” — в начале у тебя нет детской игрушки, потом у тебя нет премиальной девицы, потом нет машины, потом нет нужных нулей в банке, а потом уже нет и пары лет жизни впереди. Каждое из этих “нет” приковывает к себе всё твоё внимание и дарит возможность не глядеть трезво вокруг — так твоё существование вроде и не таким пустым и страшным получается. . .

«Быть как все» — в своей самой глубокой глубине это всё то же непреодолимое для каждого нового человечка желание слиться с другим — желание-якорь, которое удерживает человека в сообществе таких же как он, спасая от броска о скалы бессмысленной реальности.

Пока не придет старость, которая опознается то ли по прекращению желанию-похоти, то ли по согласию с тем, что уже всё — кому ты такой дряхлый нужен — можно уже и опуститься на дно, на темное и чуть теплое, но всё еще теплое, дно жалости к себе и снов об ушедшем.

Пока ты еще юн — ты рвешься, слепой и тупой, к любой манящей мишуре, прикрывающей очередное банальное тело. Когда же ты думаешь, что тебе осталось полшага до разложения, когда ты видишь себя только в строчках “каталога свежести” — ты согласен/согласна на любое внимание, хоть какое-то внимание, хоть чуточку, хоть случайно, но почувствовать жар близости другого человека или хотя бы слабою теплоту другого тела.

Спасение ли это всё? — Нет. Анестезия…

* * *

Кто самый несчастный персонаж фильма? Отец главного героя? Он появляется на несколько кадров. И исчезает. Никому ни для чего не нужный и себе не нужный. Или толстая дешевая проститутка? Где осталось в ней человеческого и как, когда случилось так, что она согласилась утопить прежнюю светлую девочку в темном вонючем своем жире? Ведь была же когда-то эта светлая девочка и где-то наверное она еще прячется?

А кто самый счастливый? А таких нет. Было бы слишком просто посчитать таким счастливцем аутичного мальчика, который день за днем пытается сделать улицы города чище и который так был рад встречи с любым добрым человеком. С добрым. С добротой… Да, он как-то и когда-то счастлив, но согласны ли мы на такое счастье? Почему жалось так сдавливает наше сердце, когда видим мы его? Кого мы жалеем? Его? А может себя? Всех нас? Человека?

А если не жалеем и не горюем, как не горевала о нем 40-летняя старуха из фильма? Ведь, что нам чья-то чужая смерть, если себя-любимого уже давно-давно раздавило?

* * *

Кто спасает этот мир?

Люди, которые в нем и спасаются.

Кто длит усилие подняться над всегда неудачной жизнью? Ведь жизнь всегда неудачна — эта штука до неприличия банальна: смерть — неудача жизни, как бы кто не ерепенился…

Так как же мы длим еще и еще нашу человечность?

А вот так и длим. Ритуалами и повторами, переживаниями по поводу никому не нужных матчей на школьных или национальных стадиончиках, тратами на пойло последних или не последних денег, которые с утра пойдем зарабатывать снова и снова, чтобы потом снова их потратить на всякую дрянь…

Чем занять себя человечеству, когда голод отступил, враги далеко, дома построены, дороги проложены?

Тем же, чем и всегда. Сбиваться в кучу, льнуть друг к другу, забываться во влечении, плакать от брошенности, плакать только о себе; закрыть глаза, отвлечься на ветер, забыть, выкинуть из головы смерть, которая пока ты жив — всегда смерь кого-то другого, какого-то другого неудачника и дурачка…

Кто святой в этом мире уже без веры? Святой без всяких шуток?

Тот, кто пережил смерть самых близких, единственно близких и остался человеком. Тот, кто не кричал с трибун и не указывал на врагов, а поддерживал день за днем места для тихой радости и близости; кто крутил киношку, в которой люди могли чуть приподняться над собой; кто негромко жил, ценя мир с собой; кто не упускал счастья, но и не ломал жизни вокруг, в тупой попытке продлить это счастье еще на пару лет-месяцев-дней…

Когда же такие люди уходят, то то, что они так незаметно поддерживали, проседает, проседает и коверкается, если рядом не находится того, кто продолжит их дело. Впрочем, их дело нельзя продолжить, можно начать и продолжить свое, а для этого надо сначала самому стать человеком, самому научиться стоять, самому выстоять.

P.S.

Было ли легче, когда Церковь и устоявшийся столетиями порядок вещей очерчивали круг внимания людей, а не телевизор/интернет? Вряд ли было сильно легче, ведь тогда те, кто сейчас лезет в телевизор и топ, в “учителя жизни” и “пастыри народов”, также пролезали и в Церковь, и в “учителя”, и в “пастыри”. Тех же, кто был настоящей опорой для самых слабых, было столь же мало…

Трудна дорога к миру с собой…. Но что ты без него?

■ Человек никогда не может выстоять один против мира…

//«Трамвай Желание» (Э.Казан, 1951)

■ (не)Жить чужой жизнью…

//«Пять легких пьес» (Боб Рейфелсон, 1970)

■ Про семью как панцирь, что нас (не)сберегает…

//«Алиса здесь больше не живет» (М.Скорсезе, 1974)

■ "Сама себя не похвалишь, никто тебя не похвалит" — о некоммуникабельности чувств и слов…

//«Смятение чувств» (Павел Арсенов, 1977)

■ Цель достигнута. И ?…

//«Стыд» (С.МакКуин, 2011)

■ Комедия поколений — отрыв, взлет, ампутация… подражание, съемка…

//«Taking off» (Милош Форман, 1971)

■ Сказка о городе и возвращении…

//«Лола» (Жак Деми, 1961)

[комментарий 1]

При всей «сделанности» фильма, Богданович взял настолько прямо и в упор настолько типичное в жизни, что ему-таки получилось вытянуть кино до уровня «маст си». Ну и подбор актеров ему, конечно, в этом очень сильно помог…

Re: [комментарий 1]

все же лучше, наверное, сказать, что «сделанность» фильма, если и заметна, то м.б. только «очень искушенному»/ «переевшему» зрителю.

Массовой аудитории (а фильм посмотрели только в США 18 млн. человек: он в 22 раза собрал больше своего бюджета) и, тем более, части целевой аудитории — подросткам — «искусственное» в фильме вряд ли помешает разглядеть основные смыслы и пережить полноценную эмоцию…

[«медленное чтение» — фразы-смыслы текста/фильма для обдумывания еще] :

«…Зритель наполнит фильм и чувством, и выйдет наполненный сладко-манящим обещанием близости смысла, что ощущал все два часа киносеанса: кажется, еще чуть-чуть и всё поймешь. Это «чуть-чуть» многого стоит. Хотя что кто понял — спроси и в ответ услышишь только фразы из учебников. Но это тоже хорошо.…»

[

дети как именно дети существуют в “здесь-и-сейчас” — они ожидают радость и когда находят её они в ней целиком и полностью;

подростки — уже в(ы)падают время от времени в ступор знания себя как несовпадающего с собой — они в(ы)падают из “здесь-и-сейчас” в “между” — и тянет их в ужас “быть между” их же ожидания/мечты/страхи (которые перестают быть для них очевидными) и ожидания от них других (что также уже лишены априорной правомочности на них);

взрослые же в(ы)падают в “между” уже постоянно и лишь когда “забываются” они забывают, что они расколоты навсегда (потому-то так ценна любая “анестезия жизни” и даже её эрзацы — “химические забыватели”)

]

«…Бывшие дети. Когда они дети — их ведут. Они верят [в себя]. Верят взрослым. Они не расколоты. Их ..желания не стоят поперек дневной жизни…

Потом они подростки. Они уже должны вписаться в социальные роли. Сами же они — сами без усилий над собой — все дальше и дальше от того, что от них требуют [и что они ждут/требуют от себя], чтобы они изображали.

Кто-то быстро соглашается на первую из попавшихся шкурок для своего маленького Я и дальше прикрывает

[ дети живут в живом мире, весь мир для них населен живым, соразмерным тому, что чувствуют они — весь мир (со)чувствует как они;

взрослые в(ы)падают в нежить/ в пустоту / в мир предметов ]

«… все больше проваливаясь в пустоту вещей, в которые почему-то превращаются все вокруг… я использую окружающих именно как вещи для своей пользы — но не я в этом виновата, а эти самые люди-вещи, которые думают только о себе, а не обо мне; и, вообще, все они — полные ничто, лишь я что-то стою, ведь я так страдаю…»

[ попытка спастись от приоткрывшейся невыносимости для человека жизни-в-мире-не-любви — это слиться с Другими — своими фразами, поступками, конструируемыми “желаниями” ]

«…“Будь как все!” — во все времена этот кличь ломал и перемалывал одного за другим почти каждого нового человека. И перемалывал прежде и вначале всего жерновами, которые вешал на себя сам этот новый человек.

Делать как все, думать о чем все, желать как все. Счастливым себя называть, когда собираешь именно те фишки, которые собирают все. Называть счастливым. И даже большую часть дня думать о себе так. Притворяться до последнего. И лишь изредка срываться…»

«…“Быть как все” — в своей самой глубокой глубине это всё то же непреодолимое для каждого нового человечка желание слиться с другим — желание-якорь, которое удерживает человека в сообществе таких же как он, спасая от броска о скалы бессмысленной реальности…»

[ “потерпеть неудачу” — самая эффективная стратегия спастись от ужаса неравности себя себе и чуждости мира ]

«…утешение — менять свою пустую жизнь на каждую следующую нехватку — на анестезирующий мираж “неудачи” — в начале у тебя нет детской игрушки, потом у тебя нет премиальной девицы, потом нет машины, потом нет нужных нулей в банке, а потом уже нет и пары лет жизни впереди. Каждое из этих “нет” приковывает к себе всё твоё внимание и дарит возможность не глядеть трезво вокруг — так твоё существование вроде и не таким пустым и страшным получается…»

[ “старость”/ истекание времени — финальная “неудача” ]

«…старость — согласие с тем, что уже всё — кому ты такой дряхлый нужен — можно уже и опуститься на дно, на темное и чуть теплое, но всё еще теплое, дно жалости к себе и снов об ушедшем…»

[ похоть — режим забывания — анестезия — спасение от знания о своей (по)кинутости в чужой мир ]

«…Пока ты еще юн — ты рвешься, слепой и тупой, к любой манящей мишуре, прикрывающей очередное банальное тело. Когда же ты думаешь, что тебе осталось полшага до разложения, когда ты видишь себя только в строчках “каталога свежести” — ты согласен/согласна на любое внимание, хоть какое-то внимание… хоть чуточку, хоть случайно, но почувствовать жар близости другого человека или хотя бы слабою теплоту другого тела.

Спасение ли это всё? — Нет. Анестезия……»

[ мы можем перестать видеть человеческие страдания в другом, а можем ли в себе ? ]

«…толстая дешевая проститутка? Где осталось в ней человеческого и как, когда случилось так, что она согласилась утопить прежнюю светлую девочку в темном вонючем своем жире? Ведь была же когда-то эта светлая девочка и где-то наверное она еще прячется?…»

[ счастье “сумасшедшего” ? … счастье Доброты ? ]

«…А кто самый счастливый? ..посчитать таким счастливцем аутичного мальчика, который день за днем пытается сделать улицы города чище и который так был рад встречи с любым добрым человеком. С добрым. С добротой… ?

Да, он как-то и когда-то счастлив, но согласны ли мы на такое счастье? Почему жалось так сдавливает наше сердце, когда видим мы его? Кого мы жалеем? Его? А может себя? Всех нас? Человека?…»

[ Аллилуйя ]

«…Кто спасает этот мир?

Люди, которые в нем и спасаются.

Кто длит усилие подняться над всегда неудачной жизнью? Ведь жизнь всегда неудачна — эта штука до неприличия банальна: смерть — неудача жизни, как бы кто не ерепенился…

Так как же мы длим еще и еще нашу человечность?

А вот так и длим. Ритуалами и повторами, переживаниями по поводу никому не нужных матчей на школьных или национальных стадиончиках, тратами на пойло последних или не последних денег, которые с утра пойдем зарабатывать снова и снова, чтобы потом снова их потратить на всякую дрянь…

Чем занять себя человечеству, когда голод отступил, враги далеко, дома построены, дороги проложены?

Тем же, чем и всегда. Сбиваться в кучу, льнуть друг к другу, забываться во влечении, плакать от брошенности, плакать только о себе; закрыть глаза, отвлечься на ветер, забыть, выкинуть из головы смерть, которая пока ты жив — всегда смерь кого-то другого, какого-то другого неудачника и дурачка…

Кто святой в этом мире уже без веры? Святой без всяких шуток?

Тот, кто пережил смерть самых близких, единственно близких и остался человеком. Тот, кто не кричал с трибун и не указывал на врагов, а поддерживал день за днем места для тихой радости и близости; кто крутил киношку, в которой люди могли чуть приподняться над собой; кто негромко жил, ценя мир с собой; кто не упускал счастья, но и не ломал жизни вокруг, в тупой попытке продлить это счастье еще на пару лет-месяцев-дней…»

«…Когда же такие люди уходят, то то, что они так незаметно поддерживали, проседает, проседает и коверкается, если рядом не находится того, кто продолжит их дело.

Впрочем, их дело нельзя продолжить, можно начать и продолжить свое, а для этого надо сначала самому стать человеком, самому научиться стоять, самому выстоять…»