Писать про увиденное в/через фильм казалось поначалу ненужным. Зачем, если и так всё ясно. Ясно и больно. Больно, но и утешающе. Больно от заброшенности человека в мир бесчеловечности, но и не безнадежно от того, что есть силы в человеке, что могут это всё превозмочь…

Но потом прочел тексты, которые написали другие про фильм — “просто зрители” и “критики с именем” — и с горечью убедился — сколь много тех, кто не могут увидеть своими глазами, что показывает им фильм и мир.

Потому скажу. Сумбурно и не всё. Но попытаюсь.

Название важно — для этого фильма важно. Потому, что в нем та степень интимности и близости, и степень ответственности, что взвалил на себя автор. Этот фильм о родине — земле рождения, там, где родился человек — режиссер. То, что для других есть лишь произвольная точка на карте, что другие видят лишь как бесцветные, тесные и пустые пейзажи бессмысленных делянок без конца и края, которые в повторении самих себя не становятся просторнее — то для человека рожденного здесь является самым интимным и дорогим. Здесь он впервые вошел в мир, здесь ему впервые открылась земля и небо, и трава, и облака, и деревья, и закат, и ветер, и тепло, и холод, и папа, и мама, и друзья — люди… Как это может быть не значимо, как в этом можно видеть пустоту? Только если в самом тебе пусто.

Фильм про родину, про землю. И про мужчину. И про женщину.

Про мужское и женское. В обнаженной неказистости. В их такой особенности и недостаточности.

Мужчина. И ребенок. Как всякий мужчина. Но здесь особенно — ведь он один. Живет один, уже без отца, без матери. Которые могли бы разбудить в нем слова к миру. Но он один. И его связь с миром безъязыка. Как и всякая исконная связь мужчины с миром. Только другие могут ему дать голос. В себе он не знает в словах нужды. Потому, что слова всегда не о том, они всегда проигрывают истине — тому, что есть и что он сам есть.

Фильм начинается с короткого возгласа. Мужчина причинил себя боль. Острую боль. Он повредил руку. Свое тело. Ну и что с того. Это можно стерпеть. Зачем лишний шум. Рука работает и ладно. Больно. Пусть. Это не важно. Сейчас отойдет и можно продолжить дело. Крик, слова, причитания, сетования — пустое. Зачем?

Рука ноет. Пусть её. Можно смотреть вперед. Смотреть и видеть свой мир.

Чужому взгляду здесь не на что смотреть. Так, несколько десяток соток землицы — ферма, поле, овраг, заросший неказистым леском, ограда и за ним такой же соседский надел, за ним еще и еще…

Но это — твоё. И взгляд твой смотрит совсем не так. И видит совсем не это. Как смотрит человек из себя и как ему его руки, его ноги, его тело — это не очередное банальное и такое же как у всех — а его. Оно не может быть скучным или бессмысленным. Если ты в себе, если ты не потерял себя.

Ты смотришь на это поле и видишь свои первые шаги, видишь то, что сделал уже при тебе твой отец, и твоя мать, которых уже нет, а поле и ферма — есть, и в этом они есть. Также как есть те, кто были до них. Твои предки. Бессмертие.

Ты видишь свой труд. Ты видишь свою заботу. Ты живешь заботой. Которая заставляет тебя делать дело. Даже если устал. Потому что это надо. Это сильнее любых пустых оценок любого постороннего человека. Потому что ты не посторонний. Ты свой. Это твое. Это ты сам.

Ты властелин силы, что превосходит тебя. Ты помощник этой силы. Без тебя поле не будет родить, скотины не будет. Без тебя жизнь не родит нужное. Нужное тебе и другим людям. Людям.

Ты хозяин техники. Ты ей управляешь, ты её может исправить. В этом ты явленность ума. Человеческого ума, который смог соединить мертвый метал и заставить его работать — делать нужное. Тебе и другим людям.

Земля возделывается тобой. Ты вспахиваешь залежалое, ты вбрасываешь полезное. Пустое и однообразное становится осмысленным — человеческим, тем, чего не было и не могло быть на бессмысленной очередной планете среди миллиардов других планет в бесконечной очереди звезд, ждущих своей тепловой смерти.

Ты смотришь на несколько деревьев — твой лес, который с того момента, когда ты был таким маленьким, что мог в нем заблудиться, был и остается средоточием близости к жизни как она есть. Лес — из которого ты смотрел и еще можешь смотреть на небо и солнце в их дарящем жизнь свете.

Другие увидят здесь лишь несколько убогих кустов и мусорных деревьев между делянками. Но для тебя это место равно Лесу. В нем ты гулял с Ней.

Да, этот живой взгляд на всё вокруг тонок. Он прорывается и исчезает. Его легко разрывает в клочья внешнее вторжение. Чужая оценка. Навязанное слово. Школа. Телевизор. Пустой треп.

Тебя заставляют забыть себя и своё.

Может съездить, посмотреть на другое. Тем более, что мужское — это еще и зов и сила. И позыв к захвату. К войне. К тому, что за жизнью. Соблазн увидеть всё человеческое. Соблазн границы человеческого.

Ну а пока можно просто смотреть. Как смотрит любое живое.

Присутствие при бытии. То, что может смотреть и вперед, и за. Вперед может смотреть всё живое. Так смотрят кошки, собаки, лошади…

Это в тебе, как и в любом живом. Но ты смотришь и за. Ты сразу оборачиваешься и на себя. Ты видишь больше. Ты сверх и во вне. Любой пейзаж — всегда всё бытие. Всё что есть. И ты в нем, и ты над. Ты больше этого. Это и есть человеческое.

И рядом Она. Вчерашняя девочка, несущая в себе женское. Женское как таковое, что превзошло всё внешнее, всё условное, превзошло и притворность публичной стыдливости и притворность расчетливости использования других.

Она сама жизнь, сама близость, тепло. Она дарит тепло, её собственному жару излишня даже куцая одежда. Она дарит близость — мгновения соединения, в памяти о котором будет согреваться близкий ей всю жизнь.

Они с детства вместе. Спасенные дружбой из всего мира. В первом своем выходе к телу другого они были вместе. Их обряд соединения сохранил в себе спонтанность влечения просто живого. Живого и доброго. Того, чему чужды слова, что всегда врут.

Она женщина. Женское выросшее в человеке. Сплетенность разума. Она ясно может мыслить своё естество и осознанно отдаться ему, равно как и презреть любые пустые рамки противоестественного общежития, запутавшихся других. Но она и знает — бережет — главное свое и главное для родного — того, кто породнился с ней, кто принес в себе человеческое и мужское.

Потому она трезво и ясно способна словами отгородить посторонних себе и своему миру. Назвать их словами то, что они от неё хотят и что она дать отказывается. И сопротивляться до конца (до границы разума) бесчеловечной механике, отказавшихся понимать друг друга, членов социума (ведь это так просто: сумасшедшим всегда объявляют того, кому заранее отказывают в собственном своем усилии понять его).

Женское. Несущее в себе возможность рождения. Продолжения жизни. Умножения того что есть. Произрастания в себе. Знать себя как часть бесконечной цепи. Что не должно прерваться. Того что естественно. Что гарантированно. Даже если ты не понимаешь всего своим, таким всегда ограниченным, человеческим умом. Всё должно, обязано разродиться само. Нужно только решиться и поддерживать свои силы. Вынести. Нести в себе то, что больше тебя, что ты и что одновременно другое тебе. Заботится о том, что в ответ подарит тебе заботу до конца, которого поэтому не будет. Знать себя как непреложный закон жизни. То, что использует слова лишь как прикрытие. Потому слова могут быть любыми. Но они должны быть, чтобы передавать любовь и боль…

Женское — полнота жизни. Даже если ты слаба, даже если ты одна, даже если остаются только слезы — даже если только остается только ждать.

Полнота жизни — уверенность, что дождешься. И всё будет хорошо. Ведь ты — это и есть полнота. Дом. То, куда возвращаются, чтобы остаться навсегда. Чтобы длилась вечность.

Женское может раскрываться любому, которого захочет. Она знает свою власть. Но эта власть и свобода не равно счастью человека.

Девочка, девушка, женщина могут следовать женскому, могут восстать на нее, могут презирать её и себя. Они могут растратить себя в бунте через предъявление этого нечеловеческого — животного — всеживого — такого, что любые правила социума обязаны счесть сумасшествием…]

. . .

Мужское приходит в мир в скудости — в нехватке. Оно обречено бросать вызов миру и боятся его. Мужское — презирающее всех других, умирающее в боязни выйти из своей клетки — клетки представления о себе — клетки предъявления себя себе и другим. Мужское взыскует спасения в помощи в неодиночестве. Быть не одиноким — это и мечта, и призыв к помощи. Быть не одним — оборачивается согласием на дорогу куда угодно, даже если она поведет в смерть. Согласие на дорогу в смерть — что еще остается для тех, кто боится спастись в любви — спастись в Даре себя?

. . .

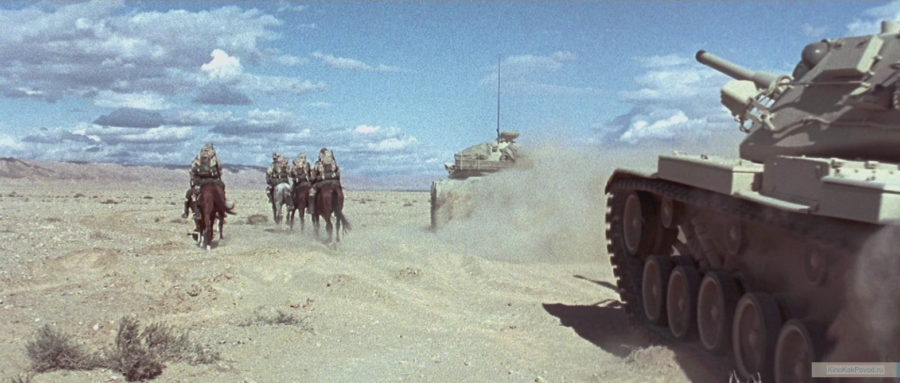

И его отправили на другую родину. Родину других людей.

Его отправили — он не выбирал. Он не знал. Не хотел знать. В этом его выбор — «всё равно куда». И это главный способ обмана человечности. Когда «всё равно». Обмана и использования. Послать на чужую родину, сказав много пустых слов.

Чтобы убивать. Чтобы те, кто плели слова, могли себе ухватить еще кусок пищи. От которого крошки достанутся и тем, кто согласился убивать и тем, кто остался ждать на своей родине.

В человеке всегда есть зверь. Человек всегда зверь. Которого побеждает человечность. Но человек свободен. И зверь может выйти наружу. Его человек в себе может отпустить. Если он был до того человек. Если же он только притворялся (если он прятался от страха), то когда страха к “своим” больше нет — зверь сам вырывается наружу и рвет и “чужих”, и “своих”, и себя самого — самого человека.

Самцы стайных млекопитающих, когда захватывают чужую семью с детенышами, убивают самцов и детенышей и спариваются с самками. Так делают звери. Те звери, которых так любят защитники зверей.

И зверь, который разрывает человека изнутри на войне — стремится делать также. Он убивает и насилует.

Но человеческое никуда не уходит и тогда. Оно видит и вопиет. И молчит. Оно оглушено. Но болит. Оно может спасти. Но куда как чаще не спасает. Потому, что человек свободен. Он должен сделать усилие. Очень тяжелое усилие. Страшное. Тогда, когда проще и меньше страшно продолжать оставаться зверем. Даже если знаешь, что убьют. Скорее всего. Если же восстать и явиться человеком — то значит пойти против стаи. Что почти невозможно. Человек свободен, но слаб. Без помощи других он слаб.

Лишь другие рядом — близкие, и лишь время — отстраненность от колеса случающегося — дают человеку шанс очнуться к человеческому. Вновь стать человеком.

Как человеком осталась жертва изнасилования в фильме.

Она должна была выбрать. Она смотрела и решала кому остаться жить, а кому умереть в мучении. Умереть в мучении нужно было. Нужно было убить. Чтобы защитить. Чтобы не приходили больше насильники. Но как выбрать.

Помнит ли она тех, кто насиловал, а кто лишь смотрел. Смотрел молча и не помог. Узнает ли она их. Нет. И это по самому большому смыслу не имеет смысла. Её выбор был тоже в ряду выбора войны — выбора смерти, выбора, что почти не отличен от выбора быть зверем. Но она выбрала одного. И его убили. Выбрала всего лишь одного. Других спасла. Потому что она человек.

Выбрала чтобы убить. Потому что люди так живут.

. . .

Другая дождалась. Осталась собой и дождалась.

Она молилась.

Молится — сжаться до своего главного, до естества человеческого и потянуться вверх. Устремиться оторваться от всего, что тянет вниз. Стать выше.

И остаться на земле. Всего лишь приподняться на цыпочках. Банально? — Обычно. По людски.

Но очистить окно души. Получить в подарок мгновение ясности себя.

. . .

Он вернулся. Он убил — отомстил кому-то и тем самым чуть не убил себя окончательно. И если бы не Она, то осталась бы от него лишь боль, чтобы однажды не сгинуть в мороке беспамятства — забытия себя.

Скудость слов не уничтожает смысла. Если смысл возрос до явленности в полноте проживаемого всем собой — до любви.

■ Ноша зла для доброго сердца…

//«Таксист» (Мартин Скорсезе, 1976)

■ Жизнь на берегу у Ничто…

//«Манчестер у моря» (Кеннет Лонерган, 2016)

■ Она ушла в него как в монастырь…

//«Объяснение в любви» (Илья Авербах, 1977)

■ Будь проклята война…

//«Баллада о солдате» (Григорий Чухрай,1959)