«Бегущий по лезвию 2049» — философский фильм очень хороших режиссера Дени Вильнёва и продюсера/ автора сценарной концепции/ режиссера классического предшественника 1981 г. — Ридли Скотта.

Фильм прямо, наглядно и эффектно разыгрывает ключевые философские темы современности. Именно исходя из этого и стоит к нему подходить.

Итак, если очень коротко:

1. С названием все понятно — «Бегущий по лезвию» (Blade Runner) — прямое указание на метод — “Novacula de Ockham” (“бритва Оккама” она же “лезвие Оккама”) — «Не следует множить сущее без необходимости».

Этим методом пытаются решить и “трудную проблему сознания”, и вопрос “кто я есть” (“познай самого себя”), и что есть собственно “я/моё”, и что значит “быть человеком”.

Пытаются решить — упрощая/ сводя одно к другому/ уравнивая или, наоборот, отсекая-уничтожая не идентичное — и всё равно застывая в остающемся сомнении.

Ведь Мир потому и различен, что един; потому Мир и познаваем нами как единый, что различим…

2. Главный герой романа Филипа Дика и фильма 1981 г. — Р.Декард (Rick Deckard) — это, естественно, ни кто иной, как перевоплощенный первый философ Нового времени — Р.Декарт (René Descartes). Озабоченный вопросом неопровержимого удостоверения реальности и себя, и других.

«Я мыслю, следовательно, я существую» — основа начала разговора и с собой, и с репликантами…

Что важно — в фильме 2017 года ответ фильма 1981 года уже не смог прямо наследоваться — главная красавица фильма — голограмма Джой — слишком призрачна, чтобы поверить в её самость/ слишком желанна, чтобы отбросить её как пустоту и обман…

3. Вот тут мы и подходим к ключу фильма Дени Вильнёва — его герой, обозначенный номером KD6-3.7, а затем просто буквой “К” [кто хочет может услышать здесь английское “кей” – “ключ”, кто — намек на Канта с его «моральным законом внутри»], — любит Джой.

Молчание любви, слова любви, поступки любви — всё нам показывает, что это любовь и есть. Показывает… но является ли “на самом деле”? Отказать в реальности любви голограмме — более чем легко; отказать в реальности любви Искусственному Интеллекту (если Джой — это ИИ) — уже сложнее; еще менее возможно (еще менее хочется нам как зрителю) отказать в реальности любви, которую нам демонстрирует К.

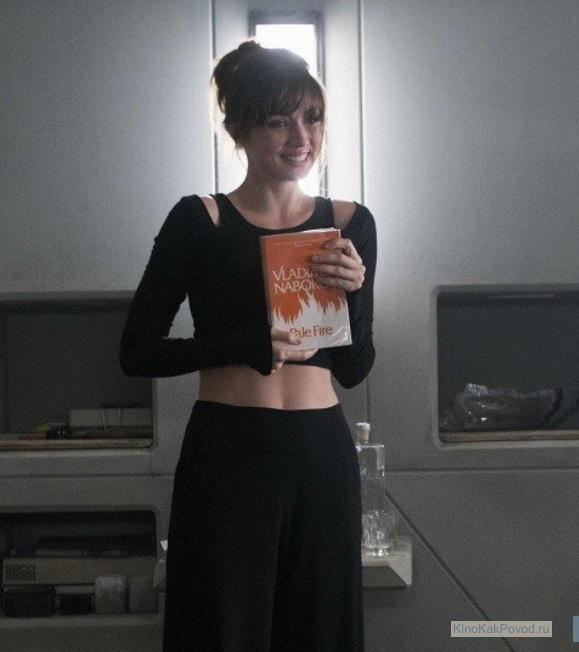

Чтобы стала еще более понятна значимость этих отношений, авторы фильма попытались опереться на авторитет одного из главных англоязычных произведений 20 века — «Pale Fire» Владимира Набокова — именно эту книгу показывает и хочет прочесть в одном из эпизодов Джой своему К.

«Pale Fire» — “Бледный огонь”/ “Бледное пламя” — нелинейный роман, написанный на английском языке Набоковым и опубликованный в 1962 г. (за шесть лет до «Мечтают ли андроиды об электроовцах» Филиппа Дика) — по структуре это фиксация набоковского метода работы с «Евгением Онегиным», примененная к собственно набоковской 999-строчной поэме. Но даже без углубления в роман — уже через название — мы получаем помощь в осмыслении фильма. Ведь название “Pale Fire” — это отсылка к шекспировскому:

«… the moon an arrant thief // And her pale fire she snatches from the sun »

« Луна ведь наглый вор // Свой бледный пламень крадет она у солнца ».

Т.е. — что есть Джой как не то, что хочет в ней видеть К? Что есть К — как не то, что мы хотим в нем видеть? Ведь все, что мы в них видим, есть лишь pale fire наших чувств и мыслей. Или нет? Или “нет” для всех, кроме Джой — лишь она фотонно-электронная кукла, в которую играет К и её речевые реакции не более, чем стимуляция его чувств?… Но ведь она совершает поступки, в т.ч. ставящие под угрозу её самосохранение, которые демонстрирует нам, что это любовь…

Ведь что такое любовь? Любовь, по своей структуре, — это хотеть то, что хочет любимый. Это — жить его счастьем как своим…

Но есть ли за поступками любви Джой и, даже, К — квалиа? А даже если нет “квалиа” у кого-то из цепочки любви, которая в итоге спасает мир — так ли это важно?

Или часто даже pale fire достаточно, чтобы торжествовал истинный свет (говоря метафорой: в лунном свете вполне можно сделать то, что даст свои плоды при свете дня…)?

Хороший разворот аргумента “философского зомби” — не так ли?…

(Содержательно поэма Набокова из Pale Fire также вполне себе открывает многое из внутреннего мира главного героя фильма — советую почитать, если кто еще нет…)

4. До фильма как упражнения в “философии сознания” еще надо слегка докапываться, в отличие от его отнесения к рубрике “философской антропологии”. Вопрос “что есть человек” — титульный и для него, и для предшественника, и для литературного первоисточника…

Искусство — это то, что не ограничивается только схемой, но дает возможность пережить её, насытить её всей полнотой жизни. Чем более сильное произведение искусства, тем больше мяса нарастает на костяк головного умствования. Спасибо Вильнёву/Скотту — прожить вопрос “что есть человек” удалось более чем не скучно… К схематизму моего ответа на вопрос “что есть человек” («человек — это всякий, кого может полюбить человек») приросло еще немного жизни.

5. Проблема переживания уникальности того/тем, что имеет/может иметь множество копий (пусть даже не абсолютных) — еще одна тема фильма, которая связана и с предыдущими, и с нашей теперешней жизнью… Решение здесь вроде бы подсказал еще Антуан де Сент-Экзюпери в «Маленьком принце» (моя любимая Роза именно потому уникальна и неповторима [несмотря на существование мириадов других роз], что она “моя” и “любимая”), но фильм вполне достойно и здесь все обыграл.

(Кстати, послав несколько приветов «Головокружению» Хичкока…)

6. Более того — авторы продвинулись в этом вопросе даже в еще более метафизические выси — в дерзновение человеком “сделать бывшее не бывшим” (привет учителю всех французских экзистенциалистов Льву Шестову) — дерзновении превозмочь смерть, создав “точно такое же (а, может быть, и то же самое) существо” (привет основателю русского космизма Николаю Федорову от главного “злодея” фильма, который, конечно же, совсем не злодей, а просто ищет выход, используя для этого тоже любовь (Лав), но именно используя, а не живя ей)…

Замечательны в фильме прямые цитаты из «Соляриса» Андрея Тарковского — только здесь рождает человеческие существа из желаний человека не Океан, а сам человек — ущербный человек…

7. Другие отсылки в фильме — к «Космической одиссее» Кубрика (ИИ в виде Джой, которая в отличие от ИИ корабля у Кубрика, пытается спасти, а не погубить), к «Гражданину Кейну» Уэллса (воспоминания из детства, которые определяют нашу самость, попытка главного “злодея” купить себе рай и населить его своими “произведениями”, стеклянный шар со снегом и т.д.) и т.п. — дают множественные удовольствия и для киномана, и для обдумывающего бытие…

P.S.

Но есть одно но — очередной голливудский фильм в очередной раз показал, что “положительного образа будущего” у Запада больше нет — нет даже в виде надежды на “повстанцев”, потому как и у них его нет — нет даже в виде эмоционального указания в смутную мечту Будущего/ в Золотой век прошлого…

Лишь созерцание снега примиряет с существованием — созерцание кружащихся снежинок — которые одинаковы, уникальны, хрупки, прекрасны и однообразны одновременно… Летят, кружатся, падают на чью-то ладонь или в грязь и таят, обращаясь в воду… или вмерзают в лед — в любом случае, теряют свою особость навсегда… но пока летят — они летят…

■ Сон жизни…

//«Земляничная поляна» (Ингмар Бергман, 1957)

■ Лучший тест на полноценный Искусственный Интеллект…

//«Короткое замыкание» (Джон Бэдэм, 1986)

■ Сладкая отрава для [вечных] подростков…

//«Назад в будущее» (Роберт Земекис, 1985-1990)

■ Антисоветский и антихристианский проект «Звездные войны», который если и можно смотреть детям, то только с IV эпизода…

//«Звездные войны» (Джордж Лукас, 1977-1983, 1999-2005)

■ Когда людоед целует своего ребенка на ночь — он оценивает каков ребенок на вкус? //«Бразилия» (Терри Гиллиам, 1985)

■ Человеческое сердце — всегда больное сердце…

//«Нежность» (Эльёр Ишмухамедов, 1966)