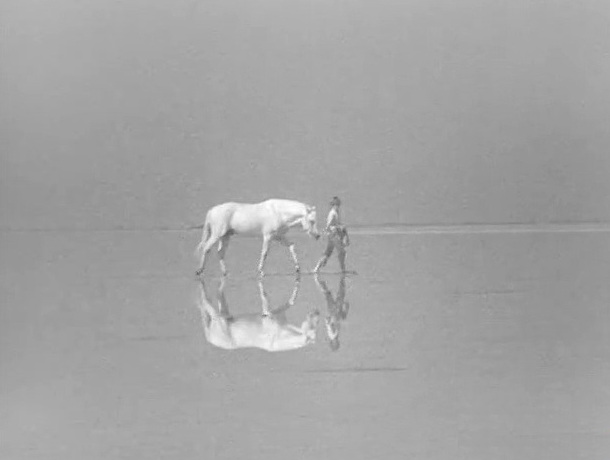

Привычно и правильно нам, людям, смотреть на то, что нам показали в короткие 47 минут, как на душеспасительную сказку. Сказку о дружбе и свободе.

Когда мы так смотрим, мы — дети. Мы спасаемся, погружаясь в мир мальчика Фолько.

Мы грезим и не видим другого нам. Другого — чужого.

Мы доверяемся как утешению и спасению тому, что нас и погубит.

Мы видим в прекрасном коне — героя, жертву, страдальца, апостола свободы, друга, спасителя… и не видим — чуждое нам. Мы грезим, что он — это как мы, что он — это я, что мы — одно. И так мы остаемся детьми.

Ведь дети — это именно те, кто населяют весь мир — собой.

. . .

История любой лошади — это история доминирования и покорности. Жизнь в табуне — это знание своего места. Лидер отстаивает свою позицию в иерархии, а не “борется за свободу”. Никакая лошадь не выберет жизнь в одиночестве, и абсолютно не важно — прирожденная это альфа или самая последняя омега.

Полноценная жизнь лошади — это жизнь в табуне. Даже если этот табун будет состоять из двух лошадей. В крайнем случае, если такое случится, за эрзац-замену другой лошади сойдет и человек.

Любая лошадь, которая признала в человеке лидера, будет спокойна, уверена, послушна; будет лучше питаться и выполнять все “задания” человека… — попросту говоря, она будет “счастлива”.

Если лошадь находится не в паре с человеком, а в настоящем табуне, то для неё руководством в поведении служит доминирующая особь — “лидер” табуна — чаще всего это самая опытная и уверенная в себе кобыла. Жеребец же — это “охрана” табуна, он следит за тем, чтобы лошади в табуне держались вместе, отгоняет чужих и хищников. Единственная его привилегия — размножение — все кобылы в табуне его. Но он, как правило, не определяет, где будет пастись табун, куда в спокойной обстановке следует перемещаться, он не выстраивает иерархии среди кобыл.

Например это очень хорошо видно по очереди к воде, если её мало: первой будет пить альфа-кобыла, потом кобыла №2, затем жеребец, затем кобылы, которые идут ниже в иерархии. При этом альфа-кобыла не принуждает к подчинению — все остальные лошади признают свою покорность, потому что от опыта и знаний альфа-кобылы зависит решение большинства важнейших для жизни табуна проблем.

Говоря просто — быть альфой в табуне или не быть — зависит от врожденных качеств и если, по каким-то причинам, лидером становится не способное к этому существо, то лошади впадают в стресс, они становятся пугливыми и агрессивными. Агрессивность — это не лидерство.

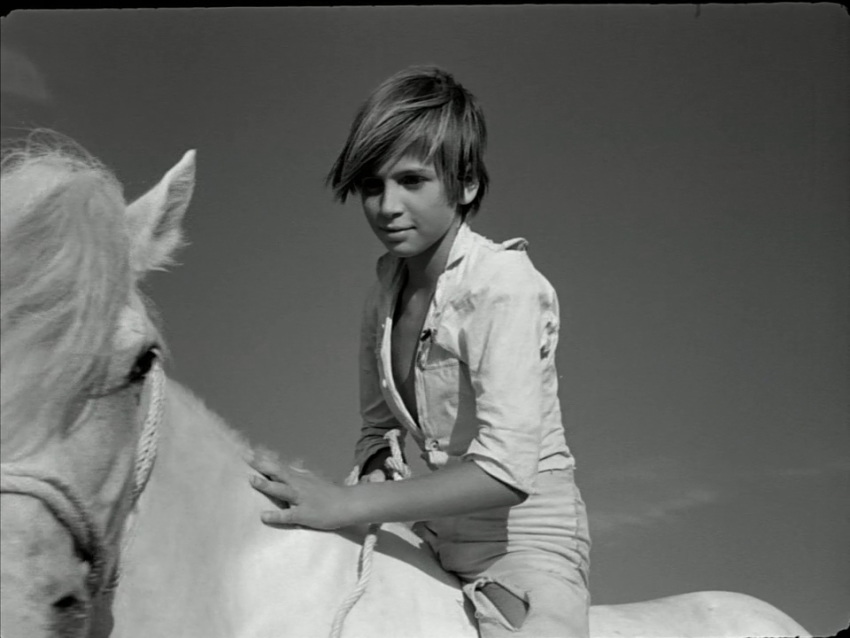

К чему все эти сведения в тексте “про фильм”? А к тому, что то, что мы своим детским взглядом принимали за угнетение, за борьбу за свободу, за дружбу между мальчиком и конем — всё это для этого самого коня было совсем не так.

Жеребец отстаивал своё право на табун кобыл. Пастухи для него — враги. Когда его по факту отогнали от табуна — задача жеребца была или отбить свой табун обратно или найти себе новых кобыл. Не получив обратно свой табун, он мог найти выход в создании “холостяцкой группы”. Такой группой может стать и пара человек-лошадь.

Пастухи стремились или изолировать жеребца, чтобы ввести его, может быть, в новый табун как производителя (сами или продав на сторону), или кто-то из пастухов мог взять его себе, создав ту самую “холостяцкую группу” — и уж в этой паре будет всё зависит от человека — кто будет лидер — он или его конь.

Но жеребец убежал; потом вернулся, когда его бывший табун уже занял другой жеребец; он сражался за своих кобыл (из-за того, что бой был в изолированном загоне, никто из участников не мог отступить по правилам, поэтому бой был столь жесток), но, судя по всему, проиграл или опять его спугнули пастухи; затем его очень сильно напугал пожар…

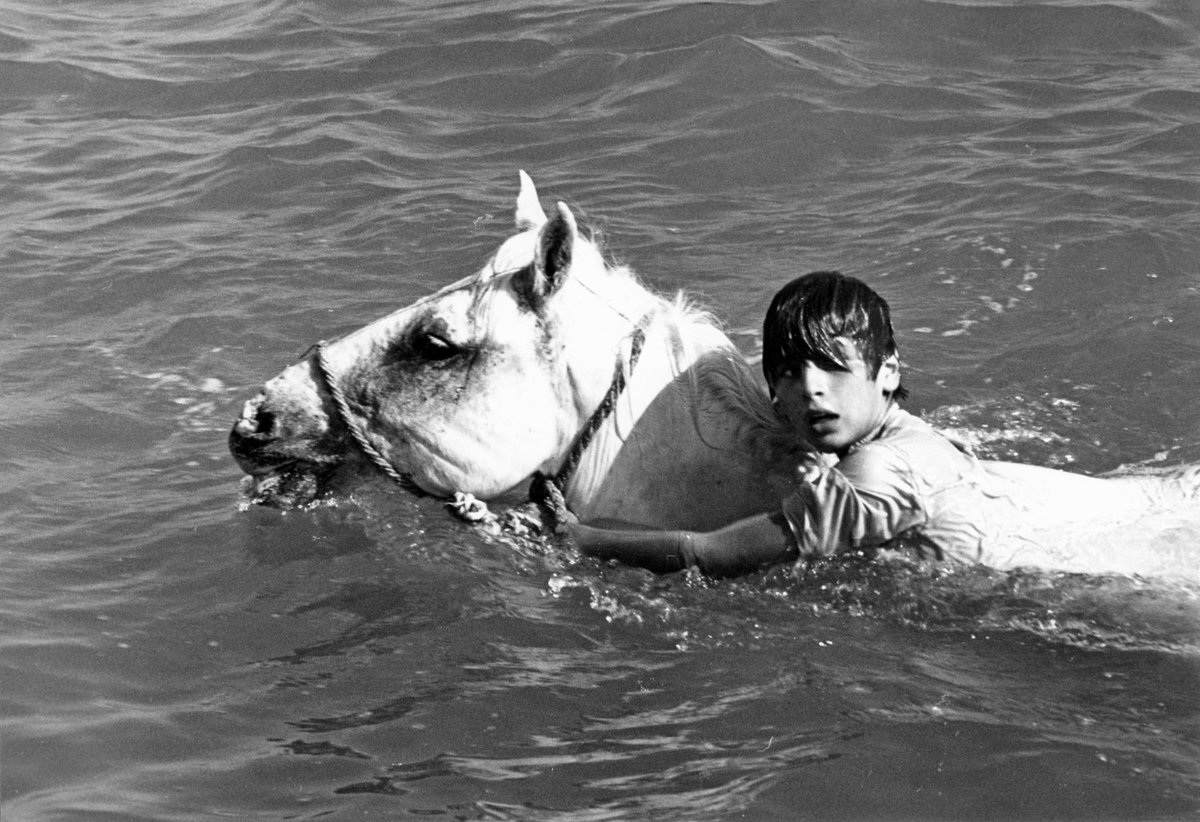

Раз за разом у жеребца формировался крайне отрицательный опыт столкновения с пастухами (которые, кстати, прекрасно уживались со своими лошадьми). Его раз от раза охватывал всё больший и больший страх. Отсюда его бешенная скачка в конце и отсюда его прыжок в воду…

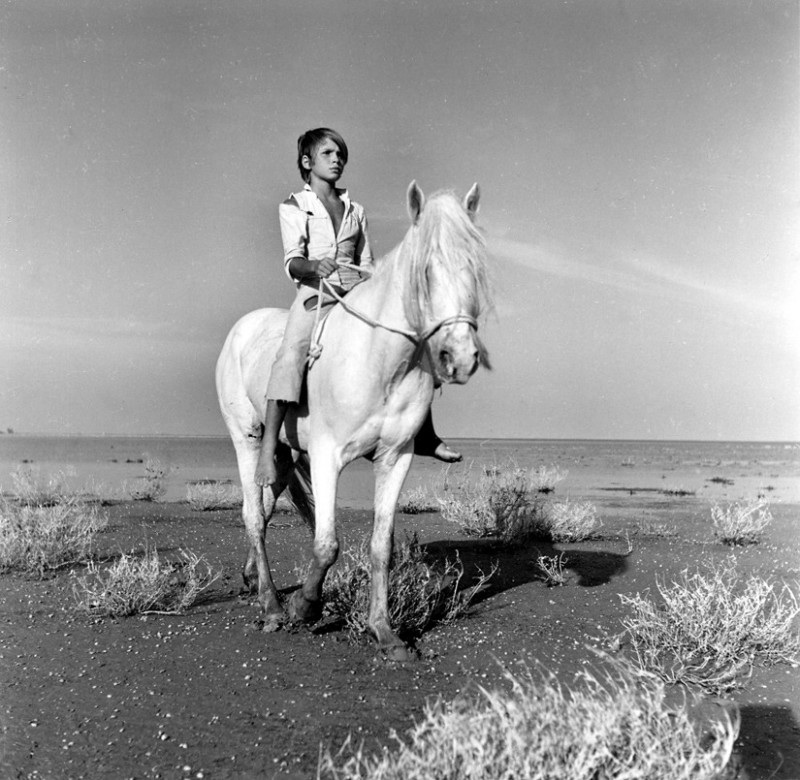

А что мальчик? А мальчик для жеребца был кандидат в его временную холостяцкую группу — в которой жеребцам легче выжить и которая может обеспечить хоть какой-то минимальный уровень “социальных контактов”, который жизненно необходим для стадных животных.

. . .

Мальчик грезил о спасении, о друге, о свободе?

Может быть. Но по факту — он получил от одного из пастухов обещание, и был ему очень рад, что он будет хозяином Белогривого; по факту — он начал огораживать для него загон; по факту — он даже успел использовать своего Белогривого для охоты на кролика…

Киногеничный мальчик в изящно порванной, хорошо подогнанной одежде возжелал стать властелином превозмогающей его силы, не смог её ни обуздать, ни управлять ею и она его унесла в первозданный хаос…

Ну а его желания-планы-грёзы? Они оказались важны только для него (и то ненадолго) и для закадрового рассказчика.

Вот такая вот притча.

. . .

И это всё? Только так и можно рассказать про это кино?

Нет и, еще раз, нет!

Потому что по правде, по человеческой правде, по той правде, которая только и делает нас людьми — этот фильм и о свободе, и о справедливости, и о доброте, и о дружбе, и о рае.

Рай должен быть. Жестокости не должно быть. Обладания одного живого существа другим живым существом против его воли не должно быть. Прекрасно и должно прийти другому живому существу на помощь. Прекрасно и должно жить вне порочных страстей в единении с природой и друг с другом.

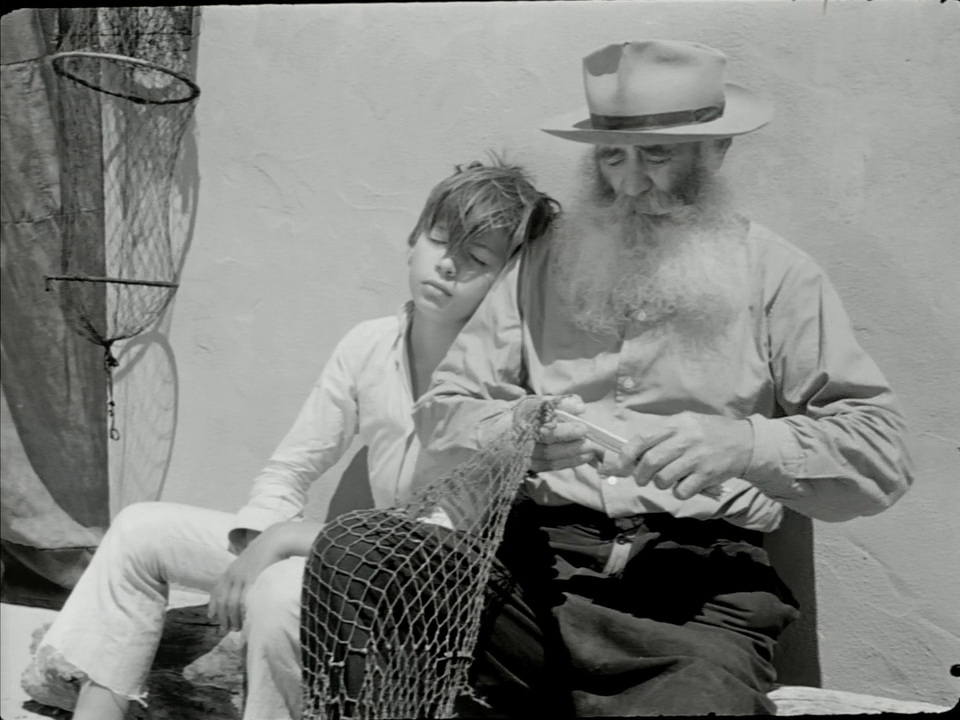

Юность должна быть прекрасна, старость должна быть спокойна, детство должно быть умильно, пища и жилище должны быть просты, природа должна быть гармонична. Рай должен быть.

Только в грёзе о так устроенном мире мы остаемся людьми, только имея это перед нашим внутреннем взором мы можем двигаться в сторону всё более человечного мира.

А все натуралистические объяснения “строения” мира, все выстраивания цепочек “причин-следствий”, все теории про “на самом деле” — мы будем иметь в виду и учитывать — как мы учитываем прочность мостков и перекладин, когда поднимаемся на самый верх строящегося дома — но не эта прочность определяет то, каким будет этот дом — это определяет наша грёза о нем…

■ Зло не ходит по улицам под бой барабанов…

//«Четыреста ударов» (Франсуа Трюффо, 1959)

■ Путь СССР – от беспризорников к звездам…

//«Путевка в жизнь» (Николай Экк, 1931)

■ Конец вечности детства…

//«Когда я стану великаном» (Инна Туманян, 1979)

■ О тех, для кого чужая боль больнее…

//«Чучело» (Ролан Быков, 1983)

■ Обман и Правда человеческого существования…

//«Четыре ночи мечтателя» (Робер Брессон,1971)

[избр.комментарии с zen.yandex.ru/kinokakpovod,4elovek-zritel.livejournal.com ]:

[комментарий 1]

Фильмы у Ламориса весьма и весьма достойные.

С одной стороны — их могут смотреть и дети (это оч. качественное «детское кино»), с другой — действительно, в них можно прочесть/разглядеть много больше, чем это в состоянии сделать дети…

И ведь не просто так и этот фильм, и особенно «Красный шар» получили множество призов… современников что-то очень цепляло в них.

`

Re: [комментарий 1]

Альбер Ламорис был прежде всего поэт, который складывал мир не словами, а кадрами. Каждый его фильм это одновременно и наивность, и глубина. Каждый короткий фильм проживается как большой мир. В каждом фильме укладывается и характер времени и то, что вне…

И современники это ценили, даже критики…

[«медленное чтение» — фразы-смыслы текста/фильма для обдумывания еще] :

«…дети — это именно те, кто населяют весь мир — собой. [кто] грезит и не видит другого им; другого — чужого.

Мы грезим, что он — это как мы, что он — это я, что мы — одно. И так мы остаемся детьми…»

«…[тот, кто возжелал в своем детском взгляде на мир, в своей врожденной и не осознанной человеческой гордыне — ] возжелал стать властелином превозмогающей его силы, не смог её ни обуздать, ни управлять ею и она его унесла в первозданный хаос…»

«…[он] грезил о спасении, о друге, о свободе?

Может быть. Но по факту — он [воспроизводил все механизмы доминирования и использования, в которых он был рожден и которые он даже не замечал — он был] очень рад, что он будет хозяином…; он начал огораживать загон; он даже успел использовать своего [друга] для охоты…»

«…Жизнь в табуне — это знание своего места — это история доминирования и покорности.

Лидер отстаивает свою позицию в иерархии, а не “борется за свободу”…»

«…по человеческой правде… Рай должен быть. Жестокости не должно быть. Обладания одного живого существа другим живым существом против его воли не должно быть. Прекрасно и должно прийти другому живому существу на помощь. Прекрасно и должно жить вне порочных страстей в единении с природой и друг с другом. … природа должна быть гармонична.

Юность должна быть прекрасна, старость должна быть спокойна, детство должно быть умильно, пища и жилище должны быть просты, природа должна быть гармонична. Рай должен быть.

Только в грёзе о так устроенном мире мы остаемся людьми, только имея это перед нашим внутреннем взором мы можем двигаться в сторону всё более человечного мира.

А все натуралистические объяснения “строения” мира, все выстраивания цепочек “причин-следствий”, все теории про “на самом деле” — мы будем иметь в виду и учитывать — как мы учитываем прочность мостков и перекладин, когда поднимаемся на самый верх строящегося дома — но не эта прочность определяет то, каким будет этот дом — это определяет наша грёза о нем… »