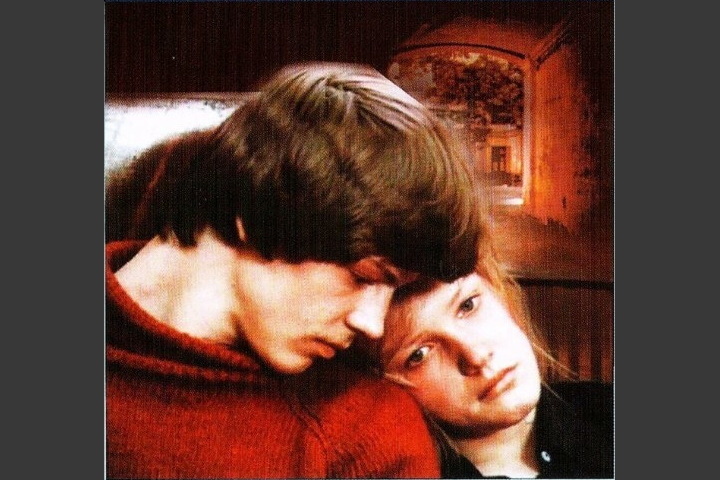

Великие актеры — Ия Саввина, Александр Калягин и достигшая поразительного масштаба к своим 23 годам Елена Проклова; не менее соразмерны фильму — Сергей Нагорный и Татьяна Друбич. И еще в фильме звучит музыка Евгения Крылатова.

Отдадим должное создателям и зрелости советского кинематографа и войдем в главное — в беззвучный для внешнего мира водоворот чувств близких людей, сбивающих их с ног, несущий их жизни… не дающий возможности до конца разобраться в себе и других, но всегда оставляющий шанс прилепиться друг к другу в надежде на спасение.

Фильм в 77 минутах из 77 года прошлого века поразительно лаконично и точно разворачивает человеческий мир некоммуникабельности чувств и слов. Делает это деликатно и с, казалось, невозможной для этой “темы” теплотой, то есть так, как это, в сущности, так и не удалось сделать Микеланджело Антониони или Виму Вендерсу… впрочем, не будем забивать себе глаза “сравнительной киноболтовней”… просто будем смотреть, будем смотреть просто.

* * *

Вот разворачиваются два спектакля человеческой трагедии — отражаясь друг в друге, имея друг друга как исток и продолжение и, на самом деле, не замечая друг друга. Спектакли родителей и детей.

Дети не могут в ясности осознать, что с ними происходит, не могут совладать со своими чувствами, хотя очень этого хотят. Мы же, как зрители и как взрослые, — уверены, что читаем и их чувства, и их будущее… Родители, они же — “взрослые”, — это те, кто уверены, что уже знают и цену своим чувствам, и цену друг друга, и своё очень и очень вероятное будущее… и уже, по большому счету, не хотят ничего менять — потому как «нет смысла»…

Способны ли мы, как зрители и как взрослые, до конца сознаться себе в том, что мы видим в их и нашем спектакле?

. . .

Мать героини. Есть муж и есть дочь. Есть работа. И есть уже наполовину прожитая жизнь. Или уже вся прожитая. Потому что впереди ничего. И вокруг ничего. Ничего и никого. Никого, кто мог бы понять, кому есть до неё дело, кому есть до неё дело по-настоящему — не как к фону, не как к привычной, всегда бывшей вот тут рядом, хорошей, милой, удобной… а как к ней такой, какой она есть вот прямо сейчас — с её каждый раз новыми, хотя «и ничего особенного», мыслями, чувствами, переживаниями, мечтами…

Вот приходит в дом друг дочери. Мальчик. Но он живой человек. И она начинает говорить, выговаривать слова про себя — она обращается к нему, но чтобы услышали и муж, и дочь. Услышали то, что они и так знают. Но она говорит, потому что они знают, но не слышат. Они имеют в виду, видят прямо, они видят сквозь неё. Нет, они и благодарны ей, и даже любят. Или любили. Потому что, вот именно сейчас, когда ничего “нового” с ней для них не происходит, они живут памятью о ней, но не ею. Хотя она вот она — еще рядом.

Она говорит, говорит о себе — это её крик. Ей ведь действительно больше ничего не надо — только внимание, только доказательство что она есть. Она хорошая, она очень хорошая, она старается и всё без толку, всё бесплодно. Жизнь поддерживается такой, какой она была заведена и десять, и пятнадцать лет назад — заведена и катится, и катится…

Вот если бы ей говорили слова благодарности не только на день рождения, вот если бы только говорили ей и о ней, а не о делах, проблемах… она думает, что тогда её жизнь имела бы смысл. Она так думает. Наверное.

Одиночество может молчать. Одиночество может болтать о постороннем. Одиночество может заводить разговор о себе, своих чувствах, своём сочувствии и внимании к другим (малым, сирым, убогим, старым, глупым… всем). Но от этого оно не перестанет быть одиночеством. Если тот, кто слушает — не слышит.

Если вообще возможно неодиночество человека длиной в такую его длинную-длинную жизнь.

Одиночество не заговорить… как не кидайся на всякого, кто приблизится к тебе; как не продолжай в предельно детской наивности говорить и говорить о себе, говорить только хорошее, говорить искренне, правду, одну лишь правду… — ведь ты на самом деле хорошая. Одиночество этим не вылечишь — словами другого к себе не привяжешь и, главное, — душу ему не отворишь, запертую лишь своим, обреченно чужим тебе.

…если ты слаба — то, после очередной попытки пробиться к другому всеми возможными словами, ты предпримешь еще более наивный шаг — сорвешься в долгий взрыв обвинений — в неблагодарности, черствости, глухоте, предательстве… если силы есть, то после короткого сетования — ты замолчишь.

. . .

Отец героини. Муж. Давно замолчавший. Уже потерявший свою жизнь среди как-то вдруг оказавшихся чужими ему — чужими, которые почему-то когда-то казались единственно близкими. Ведь они же должны были быть близкими. Он ведь любил, он ведь заботился, он выстраивал дом, он растил, он тратил свою жизнь. Тратил. И вот теперь ничего. Он отдал, как теперь он уверен, лучшие годы. Теперь он больше не будет ничего отдавать. Но не будет и ухудшать жизнь тех, кого судьба свела с ним. Он теперь нейтрален. Он теперь для них — никакой.

Он всё больше погружается в себя. В мире оказалось так много лишнего, что лишь тратит его, как теперь оказалось, такие малые силы. Лучше отгородиться. Спрятаться среди всех. Когда ты с другими — говорить ничего не значащие фразы, погружаться в пустоту ничего не значащих хобби…

Он бежит от всех, но больше всего от тех, кто от него еще что-то ждет — ему очень больно видеть это ожидание — оно вновь и вновь поворачивает его к его собственному ожиданию — ожиданию его самого от себя самого сделать хоть что-то стоящее со своей жизнью… хоть что-то имеющие смысл… Где он этот смысл?

И он молчит. Молчит, чтобы не врать… Молчит, потому как говорить всё равно нечего и не для чего… слова ничего не изменят… жизнь давно идет не туда.

А он ведь хороший, он благодарный — но и что из того. Ничего.

Или, всё-таки, он потому и пропал окончательно, что оказался не способен на чуть большее усилие ради другого, что, оказалось, нет в его душе того чувствилища другого, что способно будить его вновь и вновь. И есть другие, которые не такие как он, которые длят своё усилие, выводящие их к другим, а потому он должен быть обвинен.

. . .

Болезнь. Быть запертым в том, что лишь видишь глазами. Без возможности выйти. Навсегда. Навсегда как смерть. Смерть как она есть.

Молчание. Теперь — молчание. Теперь — достоинство и гордость — последняя утешающая роль в спектакле перед другими. Мы утешаем себя надеждой, что — последняя… что не придет черёд бессильных воплей умирающего тела…

Пока же телевизор как единственный собеседник. Она согласна на «бокс», лишь бы Он, всё еще для неё близкий, имел повод быть рядом…

Болезнь, смертность человека. То единственное, что задает конечный масштаб. Что позволяет отмерить всё что происходит и что чувствуешь.

Она примирила мать с собой в молчании, дочь с судьбой и верным-любящим-её.

И муж определился с собой. Со своим предательством. Он сбежал, явив всем и себе — себя — видимость…

Болезнь была подхвачена из-за каприза, из-за красивого жеста… А не всё ли равно. Лучше так. Лучше, чем в автобусе по дороге на работу. Потому как никак не будет лучше. Шаг в смерть никогда и ничему не будет соразмерной платой.

Разве что за другую жизнь. А ведь и в нашей истории была другая жизнь. Родился ребенок. Родилась новая надежда на счастье. Но это уже другая история.

. . .

Влюбленный герой. Простая история. Всегдашняя история. История, которая будет повторятся раз за разом.

Небывалые чувства захватывают юную душу, выводят эту душу во вне. И вот он впервые видит абсолютную ценность Другого — того, кто вне его, кто не его, кто не знал его, кто не любил его до того и кто вне гарантий, что будет любить его всегда.

Он родился; его любили; он рос; с болью узнавал, что вокруг много других-чужих, которым нет до него дела. И вот он встретил Её, которая оказалась ценнее всех. Которая просто своим существованием обещала, что он шагнет в еще большее счастье, чем то, что он еще помнил как бывшее началом его жизни… он жил, дышал во всю неимоверную, как он был уверен, доступную ему силу.

И всё разбилось. Оказалось, что Она может оказаться чужой. Что жить ради неё он не имеет права. Что она как Она умерла.

Зачем жить перестало быть понятно. Всё стало серым.

Взлетев на высоту проживания внесомненной полноты существования… рухнуть в неуверенность в самом, вот только вчера таковым бывшим, дорогом.

Зачем жить?… вечная драма вечно юного человечества, человечества молодых.

И он повзрослел. Мучительно. Он согласился на лишь отсвет. Согласился на быть рядом. Вступил в игру чувствами обладания и ревности. Решил терпеть. Сделал окончательный шаг в другой спектакль.

. . .

Город. Он жил в большом городе, которого для него не было — а была лишь её квартира и дорога до неё, были лишь река, школа и квартиры друзей, где они всего год назад были еще вместе и была дорога, по которой он изо всех сил попытается убежать из мира, который когда-то был их, а теперь разбит, разбита гармония, разбита радость, смысл.

Города как сплетения миллионов других — нет для юных душ. Есть лишь обжитое место для родного. Каким был когда-то и лес, и степь, и джунгли, и пещера. Нужно быть юными, нужно жить лишь силой своих и только своих чувств, чтобы твоя жизнь разгоралась как самый первый раз в месте, где уже горели и затухли жизни мириадов, мириадов других…

Потом же наступает время сравнения и суеты. Суета — обычные шаги в обычном месте среди обычных других.

И лишь маленький мир маленькой квартиры, где можно близко сесть рядом друг с другом, еще может подарить утешение. Ведь впереди еще столько дней и лет. И всё будет хорошо.

. . .

Героиня. Она принимала его как должное и она была в западне в своей уже так давно заболевшей семьи. Ей нужно было бежать. Так она решила.

Она уехала. И повстречала другого-нового, что поманил не бывшим у неё. Милое очарование увлечением в новом городе, среди новых людей, среди новой, вроде как взрослой, жизни…

И всё оказалась вдруг ничем. Она еще цеплялась за это новое, но ход жизни показал масштаб. Возвращение туда, где родился её мир — открыл возможность сравнения… сравнение всегда отрезвляет.

Верность своему, согласие с ходом вещей — то, что примиряет.

Согласие с миром, созвучие миру — созвучие людей друг другу в их общем созвучии миру — дарит надежду, дарит чувство, что чувства разделяемы между людьми, что нет никакой некоммуникабельности навсегда, нет никакого отчуждения навсегда… что слова имеют силу.

И что нужно-то этих слов всего ничего — несколько, для чужих ничего не значимых, фраз. Но созвучие и гармония душ — одаряют чудом понимания и теплоты. Теплоты бытия вместе.

■ Мы – это первая яркость наших вечных чувств…

//«Дикая собака динго» (Юлий Карасик, 1962)

■ Конец вечности детства…

//«Когда я стану великаном» (Инна Туманян, 1979)

■ Зло не ходит по улицам под бой барабанов…

//«Четыреста ударов» (Франсуа Трюффо, 1959)

■ О тех, для кого чужая боль больнее…

//«Чучело» (Ролан Быков, 1983)

■ Последнее отчуждение…

//«Красная пустыня» (Микеланджело Антониони, 1964)

■ Бессилие слов и боли…

//«Ложное движение» (Вим Вендерс, 1975)

■ Про семью как панцирь, что нас (не)сберегает…

//«Алиса здесь больше не живет» (М.Скорсезе, 1974)

■ Сказка о городе и возвращении…

//«Лола» (Жак Деми, 1961)

■ Каждое новое поколение запутывается в одном и том же… Чем спасаемся мы?

//«Последний киносеанс» (Питер Богданович, 1971)

■ Она ушла в него как в монастырь…

//«Объяснение в любви» (Илья Авербах, 1977)

■ Три дороги для одинокого человека: путь служение другим, путь свободы, путь надежды… // «Короткие встречи» ( Кира Муратова, 1967)

■ Человеческое сердце — всегда больное сердце…

//«Нежность» (Эльёр Ишмухамедов, 1966)

[«медленное чтение» — фразы-смыслы текста/фильма для обдумывания еще] :

[ мы не знаем (как знаем устройство вещей, или даже как знаем себя), что происходит на душе у другого человека, и еще менее мы знаем, что происходит в отношениях между людьми в другой семьи;

но и сам человек, живущий в своей семье не может “трезво” увидеть эти отношения — потому как не может отстраниться, не может взглянуть на себя в связке с любимыми/любящими как на просто (отдельных) людей;

но есть ли ценность этого “трезвого” взгляда — что он может сказать нам такого, что перевесит то, что мы видим (когда-то увидели) в своей любви… ]

«…беззвучный для внешнего мира водоворот чувств близких людей, сбивающих их с ног, несущий их жизни… не дающий возможности до конца разобраться в себе и других, но всегда оставляющий шанс прилепиться друг к другу в надежде на спасение…»

[ человеческий мир некоммуникабельности чувств и слов может раскрываться не только как безысходная трагедия, но и с теплотой и надеждой — в этой развилке является фундаментальная и для человека, и для знания его о себе свобода

— мы свободны в т.ч. в своем отношении к знанию о том “как мы устроены” — эта “свобода [из] незнания себя” — это в т.ч. залог нашей возможности меняться и иметь надежду на будущее… ]

[ спектакли человеческих отношений между семьями/ парами/ родителями/ детьми всегда разыгрываются в отражениях друг друга — все всегда зависимы от того, что разыгрывается рядом — мы смотрим на наши чувства всегда в сравнении с чувствами других ]

«…Дети не могут в ясности осознать, что с ними происходит, не могут совладать со своими чувствами, хотя очень этого хотят. Мы же, как зрители и как взрослые, уверены, что читаем и их чувства, и их будущее…

Родители, они же — “взрослые”, уверены, что уже знают и цену своим чувствам, и цену друг друга, и своё очень и очень вероятное будущее… и уже, по большому счету, не хотят ничего менять — потому как [не получится (как они думают), и] «нет смысла»…»

[ мы хотим чтобы другие, особенно близкие, относились к нам не как к им привычным всегда-тем-же-самым и давно знакомым, а как к всегда-новым, проживающим здесь и теперь, существам — таким, каким мы всегда знаем себя в своем фундаментальном незнании;

мы свободны — потому, что всегда новы для самих себя — потому что не скованы в т.ч. старящими всё цепями причинного знания — мы фундаментально не знаем “причины себя” ]

«…она говорит [о себе], потому что [она видит, что] они знают [её], но не слышат [её]. Они имеют в виду, видят прямо, они видят сквозь неё. Нет, они и благодарны ей, и даже любят. Или любили. Потому что, вот именно сейчас, когда ничего “нового” с ней для них не происходит, они живут памятью о ней, но не ею…»

[чаще всего в своих словах к тем, кто окружает нас мы не сообщаем “новости”, мы всего лишь обозначаем, что мы есть и рядом] «…ведь действительно больше ничего не надо — только внимание, только доказательство что она есть.…»

[ ничто другое не дает нам ощущение смысла [жизни], как направленное на нас внимание, как разговор с нами и о нас или, хотя бы, о наших делах ]

[ одиночество не “вылечивается” со стороны одинокого — оно снимается вниманием к нему/ участием в нем тех, кто его окружает ]

«…Одиночество может молчать. Одиночество может болтать о постороннем. Одиночество может заводить разговор о себе, своих чувствах, своём сочувствии и внимании к другим. Но от этого оно не перестанет быть одиночеством. Если тот, кто слушает — не слышит.…»

[ сближение человека с кем-то никогда не гарантирует, что этот обретённый Близкий в какой-то момент вдруг не окажется чужим — что он вдруг не будет узнан как Чужой

— это тоже сторона фундаментального (не)знания о человеке, в т.ч. о себе самом (вдруг, это ты сам оказался совсем другим-чужим для той грёзы-мечты, которая из-начально дарила смысл вашему со-единению) ]

«…Муж. Давно замолчавший. Уже потерявший свою жизнь среди как-то вдруг оказавшихся чужими ему — чужими, которые почему-то когда-то казались единственно близкими. Ведь они же должны были быть близкими. Он ведь любил, он ведь заботился, он выстраивал дом, он растил, он тратил свою жизнь. Тратил. И вот теперь ничего. Он отдал, как теперь он уверен, лучшие годы. Теперь он больше не будет ничего отдавать. Но не будет и ухудшать жизнь тех, кого судьба свела с ним. Он теперь нейтрален. Он теперь для них — никакой.…»

[ человек теряет силы — если он теряет связи с миром

(и/или: человек теряет силы и как результат он теряет связи с миром)

— “внешний” мир все больше становится для человека не важным ]

«…Он всё больше погружается в себя. В мире оказалось так много лишнего, что лишь тратит его, как теперь оказалось, такие малые силы. Лучше отгородиться. Спрятаться среди всех. Когда ты с другими — говорить ничего не значащие фразы, погружаться в пустоту ничего не значащих хобби……»

[ когда мы “проигрываем” свою жизнь (когда ввязываемся в неправильную/ несвою игру) — мы бежим более всего от тех, кто нам дорог, чье мнение нам важно, кто своим существованием связывает нас теперешних с нами прежними ]

«…Он бежит от всех, но больше всего от тех, кто от него еще что-то ждет — ему очень больно видеть это ожидание — оно вновь и вновь поворачивает его к его собственному ожиданию — ожиданию его самого от себя самого сделать хоть что-то стоящее со своей жизнью… хоть что-то имеющие смысл……»

[ наше молчание о самом важном — это в т.ч. попытка не лгать, потому как сказать нечего — всякое сказанное прямой путь не туда — потому лучше остаться в неопределенности — лучше молчать ]

[ если/когда мы сдаемся — перестаем длить свои усилия ради Должного — тогда мы и чувствуем/являем себя плохими ]

«…он потому и пропал окончательно, что оказался не способен на чуть большее усилие ради другого, что, оказалось, нет в его душе того чувствилища другого, что способно будить его вновь и вновь. И есть другие, которые не такие как он, которые длят своё усилие, выводящие их к другим, а потому он должен быть обвинен.…»

[ только видеть, без возможности воздействовать на реальность — худшее наказание для человека — такова суть тюрьмы, болезни, существования призраком ]

[ смерть как абстракция (как только мысли о ней) никого не может “наставить на путь истинный” — лишь тогда, когда смерть мы сталкиваемся с ней реальной (когда принимаем её во всей её никогда не “объяснимой” реальности) — лишь тогда мы получаем импульс к пониманию масштабов всего, что с нами случается/ масштаб своей жизни ]

[ влюбленность/ любовь — всегда новая, всегда небывалая, т.к. всегда выводит человека во вне себя — выводят к другому — ставят перед фактом превышающей всё ценности другого — ставит в свете весь мир объясняющего сияния,

а потому крушение любви означает крушение мира — крушение всего, что совсем недавно имело ценность вне сомнений ]

[ мы не живем в реальном городе-пространстве — мы живем в пространстве наших жизней — наших историй и наших ожиданий; так миллионный город может быть для нас пустым ]

[ постоянно сравнивая всё новое с самым важным дорогим/травмирующим из прошлого — мы всегда в опасности так никогда и не опознать ценность этого нового, т.к. она заслонена выращенной нами до масштаба целого нашего мира ценности прошлого

— а потому, ища выход, часто мы надеемся убежать из нашего прошлого просто забыв его, перестав сравнивать — как будто это возможно… ]

«…Милое очарование увлечением в новом городе, среди новых людей, среди новой, вроде как взрослой, жизни… И всё оказалась вдруг ничем. Она еще цеплялась за это новое, но ход жизни показал масштаб. Возвращение туда, где родился её мир — открыл возможность сравнения… сравнение всегда отрезвляет.…»

«…Верность своему, согласие с ходом вещей — то, что примиряет [с жизнью] — [то, что дает покой и волю]…»

[ “созвучие”, “предустановленная гармония” чувств — гармония в открытости миру — вот единственный выход из отчуждения, врожденного человеку ]

«…Согласие с миром, созвучие миру — созвучие людей друг другу в их общем созвучии миру — дарит надежду, дарит чувство, что чувства разделяемы между людьми, что нет никакой некоммуникабельности навсегда, нет никакого отчуждения навсегда… что слова имеют силу.

И что нужно-то этих слов всего ничего — несколько, для чужих ничего не значимых, фраз. Но созвучие и гармония душ — одаряют чудом понимания и теплоты. Теплоты бытия вместе.…»

———4elovek-zritel.livejournal.com ]:

[избр.комментарии с zen.yandex.ru/kinokakpovod,

[комментарий 1]

Теория предустановленной гармонии Лейбница как способ решения проблемы интерсубъективности ?

Re: [комментарий 1]

Если говорить голыми схемами, то можно и так сказать.

Только поймем ли мы через лишь голые схемы себя и жизнь?

Схема ли жизнь? Схемы ли мы?

[комментарий 2]

[про “реконструкцию” внутреннего мира матери главной героини фильма]:

А если чуть “проще”: если мать героини “всего лишь” глупа и зла, а весь её поток слов и присказок всего лишь поток клише, которых она нахваталась к середине своей жизни и которые, как это можно рассмотреть в фильме, никого не обманывают.

Кстати, возможно, потому её муж и “разрешил себе” бросить её, не уходя (измены; отказ от постоянной заботы, когда она заболела), потому как видел её ничтожество, а уйти совсем ему мешают остатки “чувства долга”/ “социальные выгоды” (не стоит забывать, что в советской системе общественного воспитания считалось правильным открытое общественное пессимизирование разведенных) — может быть он ждал, когда дочь вырастет и уедет, чтобы уйти совсем, но тут очень “кстати” случилась болезнь жены, которой она попыталась вновь крепко привязать к себе свою пожизненную жертву… ?

Re: [комментарий 2]

Возможный взгляд.

И даже очень возможный для мужа — очень вероятно, что он именно так и пытается смотреть на свою жену.

Хотя, скорее всего, эти его попытки даже для него неуспешны, т.к. сошлись-то они тогда, когда он даже помыслить не мог, что будет так пытаться смотреть на свою жену…

Но. Этот взгляд в целом (для нас) — не правомочен. Потому как играет Ия Саввина совсем другое. Достаточно внимательно посмотреть на поведение её героини во время болезни. На её слова и поступки. На её сетования о случившимся. Они меньше всего могут исходить от глупого человека.

А по поводу её доброты/злобности — то она просто отдельна от всех и не может/ не умеет пробиться к людям,

и как всякое отдельное конечное существо, которое поступает исходя только из своей перспективы, её поступки не могут восприниматься другими как не содержащие тень “злобы” — если эти другие не любят её. А вот те, кто любят её (её дочь) — понимают эту всю её неумелую игру и прощают её неуклюжесть.

Неуклюжесть в общении, неуклюжесть в жизни — сколь часто мы воспринимаем их как противоположное — как искусность в скрывании злых намерений (и когда мы её так “разоблачаем” для себя — мы себя мним весьма великими психологами, а не теми у кого просто нет любви к персонажу нашего интереса)…

Re: [Ел Аг]

Это аберрация памяти — спутаны сообщения о смерти и судьбе Константина Бромберга — режиссера «Приключений Электроника» и «Чародеев» — с судьбой Павла Арсенова.

Павел Арсенов умер в 1999 году в Москве, ему было 63 года.

. . .

Про то, что мы как страна еще не понимаем величину тех авторов, которые и сделали нас людьми и еще могут сделать людей из наших детей — это совершенно точно.

Ведь, на самом деле, статус значимого автора на годы вперед и возможность продолжения влиять на будущие поколения, человек получает усилиями буквально нескольких критиков, историков, редакторов энциклопедий, комментаторов…

Хороший пример — получение статусов «культовых» и бесконечные обсуждения вокруг многих авторов из США 19-20 вв. Притом что авторы эти были хоть и достойные, но весьма средние по меркам всего мира и всей истории. Но над их статусом в США работает фактически индустрия производства гуманитарных текстов с бесконечными перекрестными ссылками.

Люди любят обсуждать общие для них темы. А чтобы какой-то автор стал общий темой — нужно всего лишь пяток “авторитетных” высказываний. И уж тогда у автора найдут и глубину, и всё прочие.

Так что будем мы помнить наших действительно Достойных — будет и у них публичный статус Великих и не только в нашей стране…

Re: Re: [Ел Аг]

Какой кошмар! Ведь действительно перепутал.

Вот что значит, что оба фильма – «Гостья из будущего» и «Электроник» – всегда идут вместе. Показал один из них детям — обязательно покажешь и другой.

Но почему-то кажется, что ни Константин Бромберг, ни Павел Арсенов не были бы против от такого соседства.

Будем их помнить!

Re: Re: Re: [Ел Аг]

Будем помнить.

А про память и тех, кого и как мы ценим, и что случилось с нашей страной — не выходит из головы обстоятельства смерти автора сценария «Смятения чувств» Александра Володина — великого советского драматурга.

Просто свидетельство друга Александра Володина писателя Ильи Штемлера:

«Я собрал передачу и поехал к нему. Не знаю, как сейчас, но тогда это была жуткая больница. Заколоченный гардероб, в коридорах ни медсестры, никого. Двухместная палата. Лежит Саша, свернувшись, как ребёнок, калачиком, накрытый суконным одеялом, лицом к стене. Спит. Я огляделся. На тумбочке кефир, полбутылки, сухой хлеб, чёрствая булка. Мыши скребутся под полом. Вторая койка пуста: ржавые пружины, скрученный матрас. Разбудить Сашу или не стоит? Решил, что сон для больного человека тоже лечение. Слышу голоса, вышел в коридор, по диагонали — женская палата. Сидят три женщины, больные, беседуют. «Девочки, у вас есть соль?» — «Есть». Дали мне соли. «А вы знаете, кто лежит в палате напротив?» — «Старичка какого-то привезли ночью, на „скорой“». — «Это Александр Моисеевич Володин». Никакой реакции. «Вы видели, наверное, „Пять вечеров“, „Осенний марафон“». Начал перечислять картины, снятые по Володину. Они всплеснули руками: «Неужто такой человек и в такой больнице?!» — «Вы не присмотрите за ним? А завтра я, может быть, заберу его отсюда». — «Да, конечно». Я вернулся к Володину, ещё немножко посидел. Не просыпается. Ушёл. Утром позвонил с тем, чтобы решить вопрос о переводе в другую больницу, а он умер уже. Ночью! Это случилось 17 декабря, Володину было 82 года.»

Санкт-Петербург. Шел 2001 год…