часть 1

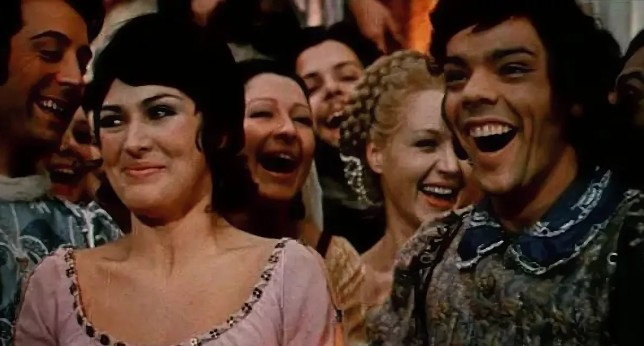

// «Много шума из ничего» (реж. Самсон Самсонов, 1973, СССР)

Прекрасная, чистая, волшебная, божественно добрая постановка.

Идеальный мир, идеальные люди, идеальные чувства.

Мир полдня — мир советской фантастики, перенесенный на планету, чем-то похожую на Средиземноморье, планеты Земля, эпохи Возрождения.

Чтобы снять такое нужно жить на вершине эпохи веры в человека, эпохи любви к человеку — на вершине различения высоко и низкого; благородного и пошлого; того, какими должны быть мир и человек и того какими они не должны быть, и какими их даже не стоит показывать на экране. Чтобы снять такое — нужно жить в Советском Союзе 1970х.

И фильм не нагромождение лубочных образов мечтателя-графомана, бессильных в своей неправдивости и обрывочности. Это целостный мир мастера — логичный и завершенный. Это эмоционально притягательный мир — мир, каким он должен быть — мир властный своей силой обращения к самому высокому, что есть в человеке — обращенный к его благородству мысли, чувства, поступка. Даже тогда, когда речь идет о «повседневности» такого мира — о комедии обычных человеческих чувств.

Гораздо слабее выглядит на этом фоне мир Кеннета Браны, который в 1993 году снял свою хорошую постановку той же пьесы Вильяма, нашего, Шекспира.

Брана перенес действие в условную Америку 19 века, но не смог избавиться от мелодраматичности 1990х.

Особенно это заметно в кульминационной сцене ложного обвинения. Там, где у Самсонова наше сердце обрывается от негодования за вторжение Зла (в обличии банальной лжи) в мир Доверия и Любви, где мы в ужасе от угрозы тотального разрушения такой (как теперь оказалось) хрупкой в своей красоте вселенной человеческого благородства — там у Браны мы лишь с горечью наблюдаем за еще одним разрушением отношений между обреченно несчастными в своей сердцевине людьми (которые лишь ненадолго могут почувствовать счастье, прилепившись друг к другу).

Фильму Самсона Самсонова 1973 года на момент написания этого текста не повезло — его нет в восстановленном виде. Но даже так, даже с огрехами старой пленки и в низком разрешении — он воспринимается ярче, чем хорошая HD-копия фильма Кеннеты Браны 1993 года.

Срабатывает магия передачи яркости чувств. Он воспринимается легче и веселее. Он продолжает искриться в нашей памяти даже спустя дни и недели после просмотра.

И, что кажется удивительным, рассказанная на русском языке история, предстает аутентичнее, чем, разыгранная на шекспировском языке, британская постановка.

И еще. Актеры в обоих вариантах в большинстве случаев очень хороши — но там, где наша Татьяна Веденеева — это именно божественная Геро, актриса из 1993 года — лишь мила и сексуально притягательна; там, где даже в подчеркнуто нелепых мизансценах, Константин Райкин живет своим героем, Кеннет Брана лишь ярко исполняет номер.

Продолжение о британо-американской постановке 1993 года см. здесь:

«Много шума из ничего» (реж. Кеннет Брана, 1993) — Поймем и простим чернокожесть принца…

Статьи, поводом к которым стали советские экранизации:

■ О беспредельной доброте Леонова, что победила бесчеловечность в пьесе…

//«Обыкновенное чудо» (Марк Захаров, 1978)

■ Достаточно ли миллиарда, чтобы заполнить пустоту на месте веры в человечество?

//«Золотой телёнок» (Михаил Швейцер, 1968)

■ О настоящем герое главного советского фильма, “воспевающего неверность”…

//«Соломенная шляпка» (Леонид Квинихидзе, 1974)

■ Когда чужая боль больнее…

//«Чучело» (Ролан Быков, 1983)

[избр.комментарии с zen.yandex.ru/kinokakpovod]:

[Елена]

Фильм наш и правда был хорош, даже по чёрно-белому телику. Беатриче очень яркая, она мне даже больше запомнилась. Но Геро, конечно же — фея.

`

[Sima]

Елена, Беатриче там Логинова — мама Милы Йовович.

`

[Евгения Полиновская]

Елена, а я в детстве на большом экране в кинотеатре смотрела. Очень красивый, широкоэкранный фильм.

[Инесса А.]

У Браны роль дона Педро исполняет Дензел Вашингтон, прекрасный актёр, но он НЕГР! А Киану Ривз в этой постановке-его незаконнорожденный брат дон Хуан… Какие можно сделать выводы и том, кем был их папа?))))Шекспир в гробу перевернулся. Это точно) Мне нравятся обе советские постановки, но особенно «Любовью за любовь», в которой фильм представлен как театральная постановка бродячих актёров и мы из XX века переносимся в XVI. Не скажу, что все там идеально, но от этих постановок не веет такой безысходностью и грустью, как от фильма Браны. Это действительно комедии, искромётные, весёлые и бесхитростные.)

`

[КкП]

Инесса А., попытку «понять и простить» чернокожесть дона Педро у Браны см. во второй статье, посвященной пьесе Шекспира.

Ссылка есть в конце этой статьи, вот еще раз она же:

https://kinokakpovod.ru/a-es/mnogo-shuma-iz-nichego-brana-1993-dva-mira-dva-shekspira-sovetskij-i-ssha.html )

`

[Наталья Гаевская]

Инесса А., так и пьеса то не очень весёлая, если разобраться, трагедия с неожиданно счастливым концом.

`

[Инесса А.]

Наталья Гаевская, у Шекспира во всех комедиях сочетание комического и трагического. Финал пьесы «Двенадцатая ночь» — Мальволио обещает отмстить за унижение. Здесь также прослеживается эта линия, один из шескпироведов, кажется Аникст, даже сравнивал «Много шума из ничего» и «Отелло» — и в том и в другом случае оклеветанная главная героиня. Но комедии Шекспира жизнеутверждающие, а после фильма Браны у меня осталось настолько гнетущее впечатление, что пересматривать не было никакого желания.

[Юлия Кузьмина]

Перенос Шекспира в 19 век так же скучен как сам 19 век. Особенно перенос на почву викторианской Англии и пуританской Америки. Еще претензия, но не по теме, к нашим переводчикам с «ихнего» английского. Если почва испанская, то графиня не может быть «мэм», представитель королевского правосудия не может быть «шериф» и так далее.

`

[КкП]

Юлия, да с «пуритансой» Америкой Брана обошелся весьма шаблонно, но с другой стороны — это можно счесть за попытку выстроить картинку «старых добрых времен»…

хуже то, что это действительно привело к обескровливанию Шекспира.

А так 19 век сам по себе был весьма нескучен)

…

Про перевод сказать ничего не могу — смотрел в оригинале, поглядывая иногда на субтитры. Но, как уже говорил, как ни странно — это не привело к усилению впечатления от англосаксонской постановки как от более аутентичной в сравнении с нашей.

`

[Юлия Кузьмина]

КкП, пыталась смотреть Шекспира «19 века» (плохо знаю Шекспира, конечно), название не помню, что — то волшебное, все в циллиндрах, кринолины, имена персонажей греческие и говорят стихами.

Смотрела, смотрела и подумала:у меня жар, а режиссер «под кайфом». Мне кажется, нельзя переносить пьесу в исторический период, не совпадающий по идеологии или морально, с периодом описаным в оригинале. Пример:»Опасные связи» переносят в 60-70 годы 20 века. Проблемы героев, их чаяния становятся просто пошлыми, несчастные «жертвы» смотрятся бездельницами и дурочками. Денев не спасла «это кино», а сутулый и ленивый Вальмон (Эверет) доконал просто. А 19 век был скучен своей практичностью и усилением гнета. 20 век от этого взорвался.

`

[КкП]

Юлия, да, уметь показать подлинность эмоций и мотивов персонажей во времени, сильно отличном от описываемого в гениальном первоисточнике — это надо самому быть оч.талантливым…

Если же все-таки защищать конкретно 19 век сам по себе — то это и век революций, войн, романтизма, реализма, большой литературы, философии, музыки, живописи. В 19 веке Мир по настоящему стал большим и общим… Именно в 19 веке во всем мире на арену истории и искусства начали выходить «широкие народные массы»…

Но это так, в порядке занудства)

Спасибо за ваш комментарий.

[Наталья Гаевская]

Ну, уж если дискуссия, то позволю высказаться. По моему раз умению, экранизация Самсонов достаточно хороша, если бы не Бенедикт-Райкин, скорее клоун, чем шекспировский ироничный остроумец. Более удачен в этой роли Ярмольник. Бенедикт и Беатриче — главные герои пьесы, а не Геро, которой у Шекспира даже реплик почти нет: это некая, прекрасная дама из рыцарского романа, падаюшая в обморок, не способная к самостоятельным решениям и действиям. Для этой роли Веденеева, актриса не бог весть какого таланта, но ангельской внешности, весьма подходит.

Искать в комедии некие филосовские глубины конечно можнои нужно, но автор, на мой взгляд, слишком увлечён красивостью формулировок, не замечая важной черты пьесы Шекспира.

Дело в том, что «Много шума из ничего» относится к группе пьес Шекспира с неопределённый жанром. Если внимательно прочесть её, становится, очевидно, что это…. трагедия, из-за вмешательства нескольких странных персонажей — стражников — вдруг завершившаяся благополучно. Не предательство доверчивого Клавдио, а чёрная ненависть дона Хуана в центре конфликта. Истинно влюбленные это Беатриче и Бенедикт, некогда обидившие чем-то друг друга, два гордеца, понявшие простую истину — настоящая любовь не помнит обид, главное — доверять друг другу.

Шекспир — уникален, его пьесы можно переносить в любое время. И это пьесы, так что совершенно театральная условность фильма Браны с чернокожим герцогом вполне возможна — это театр.

Словом, каждый может выбрать свой вариант постановки, который ему ближе. А ещё лучше просто смотреть и наслаждаться, а не невешивать бирки.

Кстати, пренепременно посмотрите фильм Джойсса Уийдона, это того стоит.

`

[КкП]

Наталья Гаевская, спасибо за слова о Шекспире.

Подобная вашей реакция — это в т.ч. то, почему я пишу подобные тексты: https://kinokakpovod.ru/a-es/obyasnitelnaya-pro-metod-pro-kino.html

…

То, что пьесы Шекспира вне школьный делений как и сама жизнь — это бесспорно.

Про актерское исполнение тоже спорить не буду — это ваш взгляд.

Про перенос пьес в другое время и пр. — никогда к этому не относился как к тому, что определяет качество постановки.

Если есть «навешивание бирок» — да, риторические обороты они иногда сами себя пишут)

…

За рекомендацию Уидона, спасибо особо.

`

[Надежда Кутузова]

Наталья Гаевская, согласна! Даже так, Райкин не клоун, а шут. А в шутовство Бенедикт уходить не должен, он должен удерживаться на грани. Помните, как Беатриче про Бенедикта напрямую говорит: «Принцев шут, совсем плоский шут», а он обижается? И говорит что, дескать, это только злой язык Беатриче. Если честно, я ещё не видела идеальной постановки этого произведения. Там ведь ещё пародия на древнегреческую трагедию (Геро пришла прямиком из античных сюжетов, и ее история с переодеванием и новым именем оттуда же!). Кстати, в британо-американской версии очень неплох английский язык, не проглатывают слова, а четко их проговаривают, слушать приятно!

`

[КкП]

Надежда, со своей стороны, позвольте все-таки уточнить, что Шекспир — это не «пародии», это другой уровень. С древнегреческими трагедиями он на равных. Его пьесы — это уже наша современность, где во всяком _настоящем_ произведении искусства — там где комедия, там сразу и одновременно и трагедия (а очень часто и наоборот)…

[про чрезмерное же шутовство Райкина — опять-таки это ваш взгляд; другие видят и в 23 летнем Константине Аркадьевиче глубину большого драматического актера]

[МАРИНА Сафронова]

А был ещё один советский фильм на эту тему: с Исайкиной и Арлаускасом в главных ролях.но уже позже.о нем забыли??

`

[КкП]

МАРИНА, это фильм «Любовью за любовь» 1983 года, в нем еще Беатриче — Лариса Удовиченко и Бенедикт — Леонид Ярмольник…

Но на мой взгляд, того яркого впечатления, что производит фильм Самсонова он, к сожалению, не производит…

Здесь же было интересно именно то, как традиция советского театра/кино на самом пике смогла феноменально ярко работать с Шекспиром…

`

[Евгения Полиновская]

КкП, а, по-моему, хороший фильм, он другой, музыкальный, там Пугачева и Евгений Нестеренко исполняют музыкальные номера. Сонет Шекспира в исполнении Пугачевой, по-моему, очень удачен. Да и актеры хороши. Ярмольник в роли Бендикта лично мне нравится больше Райкина. Да и Геро — Исайкина на мете, ангелоподобная прямо.

`

[Татьяна Карцева]

Евгения Полиновская, а нереальный красавец Сергей Мартынов в роли Герцога? Только ради него стоит смотреть).

`

[Lada Mil]

Евгения Полиновская, я вот тоже, Бенедикта более всего запомнила в исполнении Ярмольника. Брана — ну никак, не получилось воспринять серьезно (там, кажется была еще одна загвоздка, Брана и Томсон были реальными мужем и женой, поэтому напряжения между героями, такого, чтобы искры летели не получилось передать. Но, имхо, конечно). А вот Райкин для меня остался более шутом, чем офицером. Потом, в Труффальдино — это будет на пользу, но для Шекспира, как-то много кривляний. Он — храбрый офицер, а шут ровно настолько, насколько сам хочет таковым быть. А Райкин — шут, а только потом кто-либо еще.

И, кстати, в «Любовью за любовь» есть важное отличие. Там есть дуэль Клавдио и Бенедикта. Причем, Бенедикт в бою сильнее. В юности пересматривала часто, и меня всегда занимало, как может женщина (Беатриче) переключить внимание мужчины на себя да еще рассорить его с друзьями доведя дело до драки и, по сути, подстрекая возлюбленного к убийству. У Шекспира дуэли в пьесе нет (только вызов), но возможно, что дело было в музыкальном сопровождении, которое подразумевало поединок, ибо изначально это был балет.

Да, еще, в английской версии между актрисами 15 лет разницы, а Беатриче все же не перестарок до такой степени.

Веденеева и Исайкина мне одинаково симпатичны, не могу сказать, кто лучше. Просто они разные. Удовиченко как Беатриче воспринимаю лучше, но тут дело в партнере. Хотя ее подколы по пьесе иногда цитирую до сих пор.

Музыка Хренникова, простите, моя слабость. Ценю ее высоко. Но, тут сугубо имхо.

[Anastasiia Trifonova]

Советский фильм очень посредственный, ни мама Йовович, ни Костя не спасают. «Константин Райкин живет своим героем» — сомнительное утверждение. Кстати, сам Райкин не раз говорил, что это провал… Не знаю, сколько лет автору сей хвалебной сентенции, но вряд ли стоит с такой безаппеляционностью как он/она романтизировать 70-е годы СССР.

`

[КкП]

Anastasiia, красота в глазах смотрящего… )

`

[Anastasiia Trifonova]

Дорогой Повод, Вас оскорблять не хотела, но Вы же пишете, чтобы пригласить людей к дискуссии, это повод высказать мнение. Разве нет? Ну и вот Вам мое… В каких глазах, какая красота? … Общие слова вместо самопознания

`

[КкП]

Anastasiia, спасибо за ваше мнение и внимание к концепции моего канала.

Если вы переходили по ссылке в КиноПоиск, то там зафиксирована одна из максим: «Кино — всегда больше чем его автор(ы)».

Также вы, наверное, знаете громадное число примеров, когда актеры, находясь «внутри себя», не могут оценить собственные же достижения в той или иной роли, которые видят зрители. И это не говоря об обычном актерском «самопринижении» = «напрашивании на комплимент».

Это по поводу конкретной оценки Константином Райкиным своей роли.

Говоря же вообще, то “общие слова” «красота в глазах смотрящего» — краеугольный камень эстетики. Это в т.ч. к тому, что, озвучивая (без развернутых аргументов) приговор: «советский фильм очень посредственный», следует в т.ч. обратиться в саму себя: «почему я это так воспринимаю».

…

Anastasiia, по поводу же «где же самопознание» в тексте, то он в том самом абзаце о кульминационной сцене ложного обвинения, который повторен дословно аж два раза в обоих статьях.

Фильм Самсонова, следуя Шекспиру, предельно точно ставит нас перед нашей хрупкостью перед вторжением ничего/ничто/зла в виде банальной лжи.

И именно за чудо ярчайшего осознания и проживания ценности Доверия и Правды в отношениях между людьми ему особое спасибо.

И за утешающую надежду, что всё исправимо, если есть любовь.

(вот такой вот пафос, который, кстати, в фильме Самсонова как и пьесе Шекспира обернут в приличествующий приличному обществу искрящийся юмор)

`

[Irina K.]

Я обожаю пьесу. И постановка с Веденеевой — шикарна, а Брана сам все портит, он просто не может не забрать самую выигрышную роль в фильме себе, и часто это самое слабое место его фильмов.

[Усова Александра]

Обожаю этот фильм с детства. Показала своей уже взрослой дочери. Полный восторг! вообще-то, даже англичане признают, что лучше нас, русских, Шекспира никто поставить или снять не может. Это вы еще не видели их «Двенадцатую ночь», также перенесенную в 19-й век. Все в одинаковых черных сюртуках и , как китайцы, на одно лошадиное англо-саксонское лицо.

`

[КкП]

Усова Александра, я бы всё-таки так сурово с англосаксами не обходился)

Но вот кстати, действительно, есть феномен отношения детей всех возрастов именно к нашему (советскому) Шекспиру:

сужу по своим, которые в весьма юном возрасте (10 лет +-) очень любили смотреть (и добровольно(!) пересматривать) почти все наши постановки его комедий.

(и, опять кстати, «Двенадцатая ночь» 1978 года Табакова-Неёловой-Богатырева-Вертинской-Райкина-Леонтьева.. была просмотрена ими раза 3 или 4; «Много шума из ничего» из этого поста — два раза точно)

`

[Усова Александра]

КкП, а «Двенадцатая ночь» 50-х с Кларой Лучко, актрисой тысячелетия за эту роль по версии британской Киноакадемии? Лучший Гамлет — Смоктуновский, лучший шут из Лира — Даль. И заказ на мультипликацию шекспировских пьес нашему Союзмультфильму?

`

[КкП]

Да, Шекспир был почти полностью востребован советской/русской культурой как соизмеримый ей по накалу внимания к человеку и по пафосу воспитания лучшего в нем…

(как вообще почти всё высокое искусство)

`

[Наталья Гаевская]

КкП, «Двенадцатая, ночь была поставлена в «Современнике» британским режиссёром Питером Джеймсом. Можно назвать эту постановку и русской, но….

`

[КкП]

Наталья Гаевская, всё-таки телевизионный вариант это уже была как минимум совместная постановка с режиссурой Табакова — Храмова, не говоря о 100% нашем актерском составе…

[Горожанка]

Автор, спасибо вам за слова о вере в человечество! Это именно то, чем проникнуты лучшие советские фильмы и книги 70х. Как грустно, что это утрачено и, вероятно, навсегда…

`

[КкП]

«Ничто на земле не проходит бесследно,

И юность ушедшая всё же бессмертна…»

(кстати, песня написана в 1975 году)